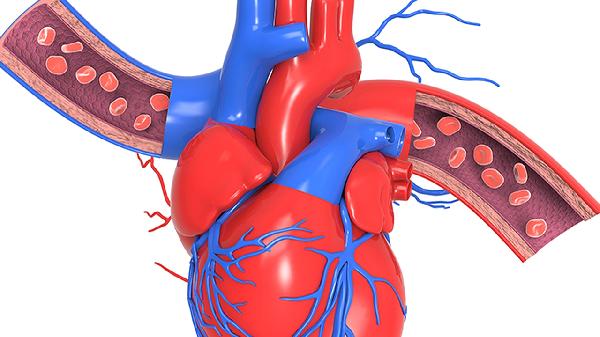

蕁麻疹性血管炎通常無法自愈,需要規范治療控制病情。蕁麻疹性血管炎屬于免疫復合物介導的小血管炎癥性疾病,主要表現為反復發作的皮膚風團伴血管炎性損害,可能累及關節、腎臟等器官。

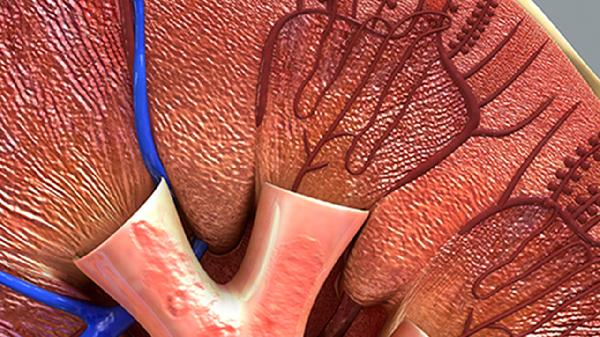

蕁麻疹性血管炎屬于慢性疾病范疇,其病理基礎為免疫系統異常激活導致的血管壁炎癥反應。典型癥狀包括持續24小時以上的疼痛性風團、紫癜樣皮疹,部分患者伴隨發熱、關節痛或蛋白尿。未經治療時,血管持續炎癥可能造成皮膚色素沉著、局部組織纖維化,嚴重者可出現腎小球腎炎等系統損害。臨床常用抗組胺藥、非甾體抗炎藥控制癥狀,中重度患者需使用糖皮質激素或免疫抑制劑調節免疫反應。

少數輕型病例可能表現為短暫性皮膚癥狀,皮損范圍局限且無系統受累。這類患者通過嚴格避免誘因如寒冷刺激、感染、藥物過敏等,配合局部冷敷、皮膚保濕等護理措施,癥狀存在自行緩解可能。但即使癥狀暫時消退,仍需定期監測補體水平、尿常規等指標,警惕潛在的系統性血管炎風險。

蕁麻疹性血管炎患者應建立規范的隨訪計劃,日常注意記錄皮疹形態變化與誘發因素,避免搔抓導致皮膚繼發感染。飲食宜選擇低組胺食物,減少海鮮、發酵食品等易致敏食物攝入,保持規律作息有助于免疫調節。出現新發關節腫痛、水腫或尿液異常時須立即復診。