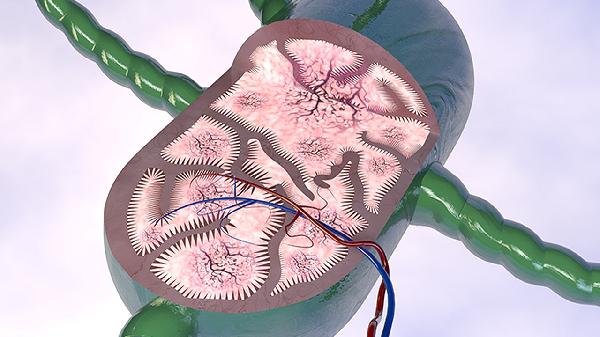

65歲主動脈硬化屬于常見現象,但需結合具體程度評估是否正常。隨著年齡增長,血管彈性自然下降,動脈壁逐漸增厚屬于生理性改變。

一、生理性改變與病理性硬化的區別:

生理性動脈硬化表現為血管彈性輕度下降,通常不影響血流動力學。超聲檢查可見內膜輕度增厚<1.2mm,無斑塊形成。此類情況在65歲人群中發生率超過60%,可通過改善生活方式延緩進展。病理性硬化則伴隨明顯斑塊尤以低回聲斑塊為著、鈣化灶或管腔狹窄,需通過頸動脈超聲、冠脈CTA等檢查確診。

二、動脈硬化的干預措施:

對于生理性改變,建議每日攝入深海魚類如三文魚200克、堅果30克,補充ω-3脂肪酸。每周進行5次30分鐘快走或游泳等有氧運動,維持收縮壓<140mmHg。若合并高脂血癥,可考慮使用阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等降脂藥物。病理性硬化患者需定期監測血脂四項,必要時行血管造影評估狹窄程度。

動脈硬化患者應建立健康檔案,每半年復查頸動脈超聲與踝肱指數。飲食上嚴格控制反式脂肪酸攝入,避免動物內臟及油炸食品。太極拳、八段錦等傳統運動可改善血管內皮功能,建議每周練習3次以上。夜間睡眠保持7小時以上,打鼾嚴重者需篩查睡眠呼吸暫停綜合征。冬季注意保暖,避免寒冷刺激誘發血管痙攣。