丹毒是由A組β溶血性鏈球菌感染引起的急性皮膚淋巴管炎癥。丹毒的致病因素主要有皮膚屏障受損、局部淋巴循環障礙、免疫力低下、足癬或濕疹繼發感染、慢性病基礎等。

1、皮膚破損:

微小皮膚裂口是細菌入侵的主要通道。搔抓、外傷、潰瘍或手術傷口可能導致鏈球菌通過破損處侵入真皮層,引發局部紅腫熱痛等典型炎癥反應。保持皮膚完整性、及時消毒處理創面是重要預防措施。

2、淋巴淤滯:

乳腺癌術后淋巴水腫、絲蟲病等導致的淋巴回流障礙易誘發復發性丹毒。淤滯的淋巴液成為細菌培養基,需通過彈力繃帶壓迫、抬高患肢改善循環,嚴重時需行淋巴靜脈吻合術。

3、免疫缺陷:

糖尿病患者、HIV感染者等免疫低下人群更易發病。高血糖環境利于細菌繁殖,免疫細胞功能減弱則難以清除病原體。控制基礎疾病、注射肺炎球菌疫苗可降低感染風險。

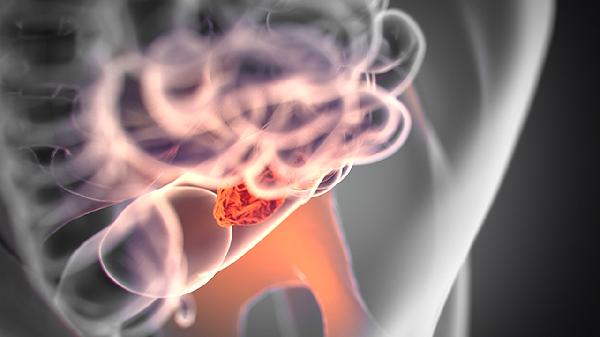

4、真菌感染:

足癬患者趾間浸漬糜爛常合并鏈球菌感染,表現為下肢丹毒反復發作。抗真菌藥物聯用抗生素可阻斷感染源,保持足部干燥透氣能減少復發。

5、慢性疾病:

靜脈曲張、慢性濕疹等皮膚病變區域易成為細菌入侵門戶。這類患者需長期管理原發病,急性發作時首選青霉素類抗生素,過敏者可改用紅霉素或克林霉素。

丹毒患者應臥床休息并抬高患肢,急性期冷敷可緩解疼痛,恢復期可用硫酸鎂濕敷促進消腫。飲食需保證優質蛋白攝入以修復組織,限制辛辣刺激食物避免血管擴張。穿著寬松棉質衣物減少摩擦,每日監測體溫和皮損變化。足癬患者需單獨使用洗腳盆和毛巾,避免交叉感染。建議糖尿病患者定期檢查下肢皮膚,控制血糖在理想范圍可顯著降低復發率。