膽汁淤積癥可能由膽管阻塞、藥物反應、妊娠期激素變化、原發性膽汁性膽管炎、遺傳代謝異常等因素引起,通常表現為皮膚瘙癢、黃疸、脂肪瀉、尿色加深、肝區不適等癥狀。

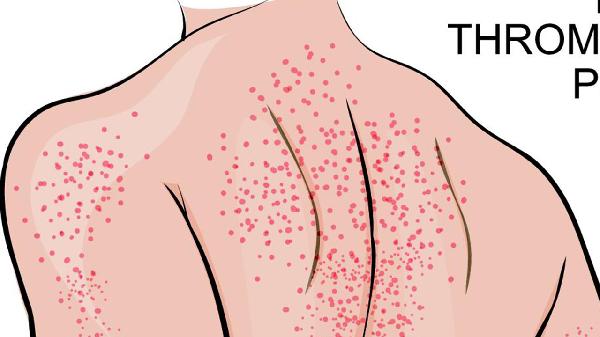

1、皮膚瘙癢:

膽汁酸沉積刺激皮膚神經末梢引發瘙癢,夜間加重,常見于手掌、足底。溫水擦浴、使用爐甘石洗劑可緩解,嚴重時需口服考來烯胺吸附膽汁酸。

2、黃疸表現:

膽紅素代謝障礙導致皮膚鞏膜黃染,伴隨尿液呈濃茶色。可能與膽總管結石、腫瘤壓迫有關,需超聲檢查明確病因,必要時行ERCP取石或支架置入。

3、脂肪吸收障礙:

膽汁缺乏影響脂肪消化,出現惡臭油脂便、體重下降。建議采用中鏈脂肪酸飲食,補充維生素A、D、E、K等脂溶性維生素。

4、肝區隱痛:

肝臟腫大牽拉包膜引起右上腹悶脹感,原發性膽汁性膽管炎患者可能伴抗線粒體抗體陽性。熊去氧膽酸可改善肝功能指標。

5、代謝異常:

遺傳性膽汁淤積癥患兒可能出現生長發育遲緩,血膽固醇升高。需限制長鏈脂肪攝入,補充脂溶性維生素制劑。

日常需避免高脂飲食,選擇魚肉、橄欖油等易消化脂肪,規律監測肝功能。適度有氧運動如散步、游泳促進代謝,皮膚護理建議穿著純棉衣物減少摩擦。出現持續黃疸或陶土樣大便需立即就醫排查膽道梗阻。