腳踝內側疼痛可通過休息制動、冷敷處理、藥物緩解、物理治療和康復訓練等方式減輕,通常由韌帶損傷、肌腱炎、骨關節炎、足弓異常或痛風性關節炎等原因引起。

1、休息制動:

急性期立即停止活動,避免患肢負重。使用彈性繃帶或護踝固定關節,減少韌帶和肌腱的牽拉。建議選擇硬底鞋提供支撐,睡眠時墊高患肢促進靜脈回流。持續制動時間一般不超過72小時,長期制動可能導致關節僵硬。

2、冷敷處理:

損傷后48小時內每2小時冰敷15分鐘,低溫能收縮血管減輕腫脹。使用冰袋時需用毛巾包裹避免凍傷,禁止熱敷或按摩。慢性疼痛者可交替冷熱敷,熱敷溫度不超過40℃。冷敷對肌腱炎和滑囊炎效果顯著。

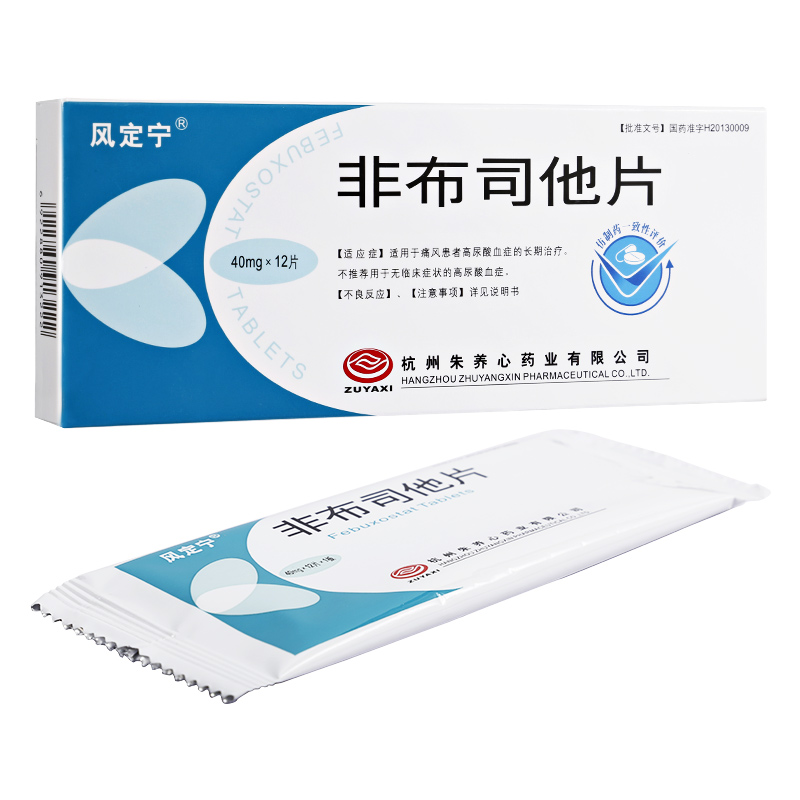

3、藥物緩解:

非甾體抗炎藥如布洛芬、塞來昔布可緩解炎癥性疼痛,秋水仙堿適用于痛風發作。外用雙氯芬酸鈉凝膠需避開破損皮膚。嚴重疼痛可局部注射糖皮質激素,但每年不超過3次。藥物使用需遵醫囑,避免掩蓋病情。

4、物理治療:

超聲波能促進韌帶修復,沖擊波治療對鈣化性肌腱炎有效。慢性期采用低頻電刺激緩解肌肉痙攣,關節活動度訓練預防粘連。矯形鞋墊可矯正扁平足引發的生物力學異常。物理治療需連續進行2-4周。

5、康復訓練:

疼痛緩解后開始踝泵運動和抗阻訓練,使用彈力帶加強脛骨后肌群。平衡墊訓練提升本體感覺,單腿站立從30秒逐步延長。游泳和騎自行車是推薦的低沖擊運動。康復周期通常需6-8周。

日常建議控制體重減輕關節負荷,避免穿高跟鞋或鞋底過硬的鞋子。增加富含Omega-3脂肪酸的三文魚、亞麻籽攝入有助于抗炎,補充維生素D和鈣劑預防骨質疏松。運動前充分熱身,運動后做跟腱拉伸。若疼痛持續超過2周、出現關節變形或夜間痛醒,需及時排查骨折、類風濕關節炎等器質性疾病。