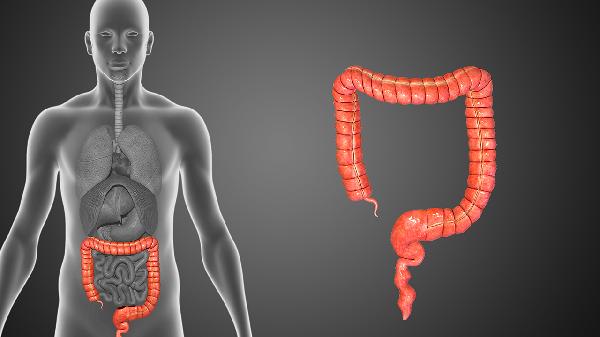

黏液膿血便可能由腸道感染、炎癥性腸病、腸息肉、結腸癌、肛周疾病等原因引起。

1、腸道感染:細菌性痢疾或阿米巴痢疾等病原體侵襲腸黏膜,導致黏膜充血水腫、潰瘍形成。治療需針對性使用抗生素如左氧氟沙星、甲硝唑,配合口服補液鹽預防脫水。急性期建議流質飲食,癥狀緩解后逐漸過渡到低纖維軟食。

2、炎癥性腸病:潰瘍性結腸炎活動期可能出現黏膜糜爛出血,常伴腹痛、里急后重。輕中度患者可選用美沙拉嗪、潑尼松控制炎癥,重度需生物制劑如英夫利昔單抗。疾病管理需避免高脂飲食,推薦低渣飲食配合益生菌調節菌群。

3、腸息肉:腺瘤性息肉表面血管破裂出血,較大息肉可能引起腸梗阻。確診后需內鏡下切除,直徑>2cm者可能需分次切除。術后定期腸鏡復查,日常增加膳食纖維攝入量,減少紅肉及加工食品。

4、結腸癌:腫瘤浸潤破壞血管及黏膜,典型表現為排便習慣改變伴進行性貧血。早期可行腹腔鏡根治術,進展期需聯合化療方案如FOLFOX。45歲以上人群建議每年糞便隱血檢測,高風險者每5年接受結腸鏡檢查。

5、肛周疾病:痔瘡破裂或肛裂出血多呈鮮紅色,常附于糞便表面。保守治療采用溫水坐浴、外用氫化可的松軟膏,反復出血者可行痔切除術。保持每日飲水量2000ml以上,避免久坐久站,練習提肛運動改善局部循環。

出現黏液膿血便需記錄排便頻率、血液顏色及伴隨癥狀,及時進行糞便常規、腸鏡等檢查。飲食選擇蒸煮烹飪方式,增加燕麥、蘋果等可溶性纖維攝入,限制辛辣刺激食物。規律進行快走、游泳等有氧運動,維持腸道正常蠕動功能。癥狀持續超過48小時或伴隨發熱、體重下降時需立即就醫。