子癇前期的發病機制涉及胎盤功能異常、血管內皮損傷、免疫調節失衡、遺傳因素及炎癥反應等多種因素相互作用。子癇前期是妊娠期特有的多系統疾病,主要表現為高血壓和蛋白尿,嚴重時可危及母嬰安全。

1、胎盤功能異常

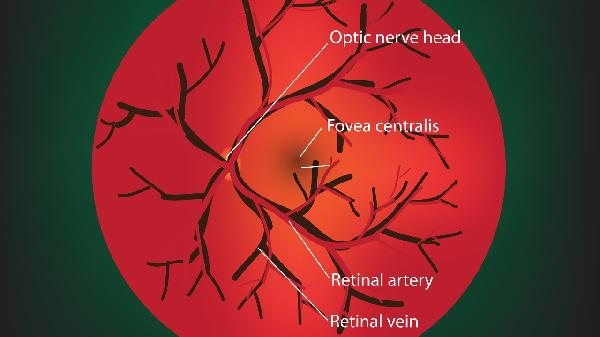

胎盤缺血缺氧是子癇前期的核心機制之一。胎盤螺旋動脈重塑不足導致胎盤灌注減少,釋放抗血管生成因子如sFlt-1,中和血管內皮生長因子,引發全身血管收縮。胎盤源性微粒進入母體循環后激活炎癥反應,進一步加重血管內皮損傷。這種情況多發生在妊娠20周后,與胎兒生長受限密切相關。

2、血管內皮損傷

血管內皮功能障礙表現為一氧化氮合成減少、前列腺素代謝紊亂及內皮素增加。氧化應激反應導致脂質過氧化物堆積,破壞血管舒張功能。內皮細胞損傷后血管通透性增加,引發蛋白尿和水腫。這種改變可導致全身器官灌注不足,嚴重時出現HELLP綜合征。

3、免疫調節失衡

母體對胎兒父系抗原的免疫耐受異常可能誘發子癇前期。自然殺傷細胞功能異常影響胎盤血管重塑,調節性T細胞數量減少導致炎癥反應過度激活。母胎界面Th1/Th2細胞因子比例失衡,促炎因子如腫瘤壞死因子α過量釋放,加劇血管內皮炎癥損傷。

4、遺傳因素

有子癇前期家族史的孕婦發病風險顯著升高。特定基因多態性如FLT1、AGT等可能影響血管緊張素系統功能。表觀遺傳修飾異常如DNA甲基化改變可導致胎盤基因表達失調。這些遺傳易感因素與環境因素相互作用,共同增加疾病發生概率。

5、炎癥反應

全身炎癥反應過度激活是重要發病環節。中性粒細胞胞外誘捕網形成促進血栓前狀態,補體系統異常激活加重組織損傷。炎癥介質如白介素6、C反應蛋白水平升高,與疾病嚴重程度呈正相關。這種低度炎癥狀態可誘發多器官功能障礙。

子癇前期孕婦應保證充足休息,采取左側臥位改善胎盤血流。飲食需控制鈉鹽攝入,增加優質蛋白和膳食纖維。定期監測血壓和尿蛋白,出現頭痛、視物模糊等需立即就醫。適度運動如孕期瑜伽有助于改善血液循環,但需避免劇烈活動。保持情緒穩定,必要時尋求心理支持,遵醫囑進行預防性補鈣或阿司匹林治療。