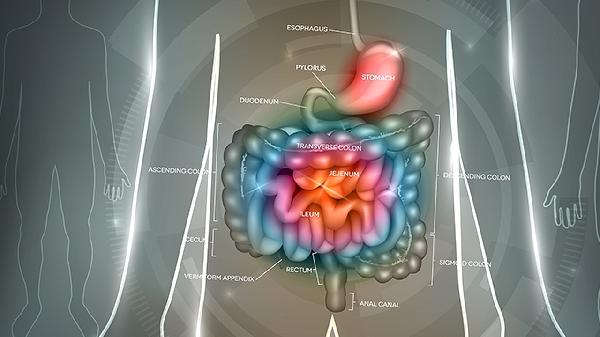

腸道菌群失調(diào)可能導致腸易激綜合征、炎癥性腸病、代謝綜合征、過敏性疾病和神經(jīng)系統(tǒng)疾病等。腸道菌群失衡可能由抗生素濫用、飲食結構不合理、慢性壓力、感染或免疫缺陷等因素引起,通常表現(xiàn)為腹脹、腹瀉、便秘、疲勞或皮膚問題等癥狀。

1、腸易激綜合征

腸道菌群失調(diào)可能引發(fā)腸易激綜合征,主要表現(xiàn)為腹痛、腹脹伴隨排便習慣改變。腸道微生物多樣性減少可能導致短鏈脂肪酸合成不足,影響腸黏膜屏障功能。治療需結合益生菌調(diào)節(jié)菌群,常用藥物有雙歧桿菌三聯(lián)活菌散、酪酸梭菌活菌片等,同時需避免高脂肪飲食和過度精神緊張。

2、炎癥性腸病

克羅恩病和潰瘍性結腸炎等炎癥性腸病與菌群失衡密切相關。特定益生菌減少可能激活異常免疫反應,導致腸道慢性炎癥。治療需在醫(yī)生指導下使用美沙拉嗪緩釋顆粒、柳氮磺吡啶腸溶片等藥物,配合低渣飲食和規(guī)律作息。

3、代謝綜合征

腸道菌群紊亂可能通過影響膽汁酸代謝和短鏈脂肪酸產(chǎn)生,導致胰島素抵抗和血脂異常。表現(xiàn)為腹型肥胖、血糖升高和血壓波動。調(diào)節(jié)菌群可輔助改善代謝,常用藥物有枯草桿菌二聯(lián)活菌顆粒,同時需控制精制糖和飽和脂肪攝入。

4、過敏性疾病

生命早期腸道菌群定植異常可能增加特應性皮炎、過敏性鼻炎等疾病風險。菌群多樣性不足可能影響免疫耐受形成。治療需在醫(yī)生指導下使用氯雷他定片等抗組胺藥,配合鼠李糖乳桿菌等特定益生菌補充。

5、神經(jīng)系統(tǒng)疾病

腸腦軸功能紊亂可能與焦慮、抑郁及阿爾茨海默病相關。腸道菌群代謝產(chǎn)物可能通過迷走神經(jīng)影響中樞神經(jīng)系統(tǒng)。治療需結合心理干預和菌群調(diào)節(jié),藥物包括舍曲林鹽酸鹽片等,同時增加富含膳食纖維的蔬菜水果攝入。

維持腸道菌群平衡需注重多樣化飲食,每日攝入不少于300克蔬菜和200克水果,優(yōu)先選擇洋蔥、大蒜等富含益生元的食物。規(guī)律運動有助于改善腸道蠕動,建議每周進行適度有氧運動。避免長期使用抗生素和非必要消毒劑,出現(xiàn)持續(xù)消化癥狀應及時就醫(yī)評估菌群狀態(tài)。特殊人群如孕婦、嬰幼兒應在醫(yī)生指導下進行菌群調(diào)節(jié)。