髖關節置換手術是指用人工假體替代病變髖關節的外科治療方式,適用于嚴重骨關節炎、股骨頭壞死等終末期髖關節疾病。手術通過置換髖臼和股骨頭組件重建關節功能,主要解決疼痛、畸形和活動障礙問題。

一、手術原理

手術切除受損的髖臼和股骨頭后,植入由金屬、聚乙烯或陶瓷制成的人工關節。髖臼杯通常固定于骨盆,股骨柄插入骨髓腔,兩者通過球頭結構實現關節活動。現代假體設計可保留患者自身骨質,部分手術可采用微創入路。

二、適應病癥

骨關節炎晚期關節軟骨嚴重磨損、股骨頭缺血性壞死三期以上、類風濕關節炎關節強直、高齡患者股骨頸骨折不愈合等。需經X線、CT等檢查確認關節結構破壞程度,保守治療無效且嚴重影響生活質量時考慮手術。

三、術前評估

包括心肺功能檢測、下肢血管超聲、骨密度測定等全身評估。糖尿病患者需控制血糖,肥胖患者建議減重。術前三天需停用抗凝藥物,進行下肢肌力訓練和呼吸鍛煉,準備助行器及坐便椅等康復輔具。

四、手術類型

根據固定方式分為骨水泥型和非骨水泥型假體,前者適合骨質疏松老年人,后者依賴骨組織長入假體表面。按入路分后外側入路、前側入路等,不同術式對肌肉損傷程度和術后脫位風險有差異。

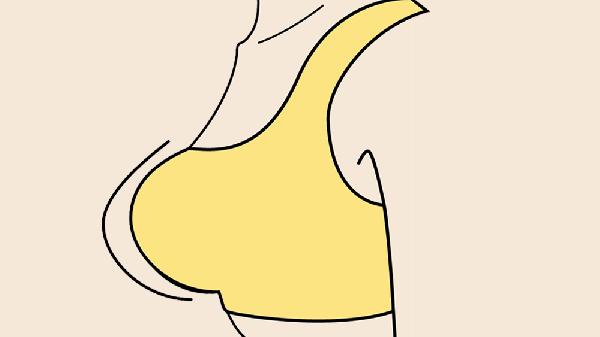

五、術后康復

術后24小時開始踝泵運動預防血栓,48小時內拔引流管后開始床旁坐起。2-3天借助助行器下地行走,6周內避免髖關節屈曲超過90度、內收交叉腿等危險動作。3個月后逐步恢復游泳、騎車等低沖擊運動。

術后需長期隨訪觀察假體松動、感染等并發癥,日常避免劇烈跑跳和重體力勞動。控制體重減輕關節負擔,補充鈣和維生素D維持骨強度,出現異常疼痛或活動受限時及時復查。假體使用壽命通常可達15-20年,年輕患者可能需翻修手術。