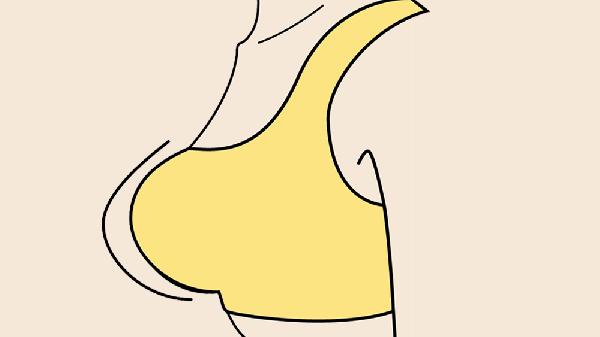

足外翻可能由先天性骨骼發育異常、肌力失衡、神經肌肉疾病、創傷后遺癥及長期不良姿勢等因素引起。

1、先天因素:

先天性跗骨融合或距骨垂直畸形等骨骼發育異常可導致足部結構改變。這類患者在嬰幼兒期即可出現明顯的足跟外偏,常伴有扁平足表現,需通過影像學檢查明確畸形類型。早期干預可采用矯形支具固定,嚴重者需考慮跟骨截骨等矯正手術。

2、肌力失衡:

脛骨后肌無力或腓骨肌群過度緊張會造成動態力線異常。這種功能性失衡常見于腦癱患者或長期穿高跟鞋人群,表現為行走時足弓塌陷、前足外展。康復訓練應重點加強脛骨后肌力量,配合跟腱拉伸,必要時使用足弓支撐鞋墊。

3、神經病變:

脊髓灰質炎后遺癥、Charcot-Marie-Tooth病等神經肌肉疾病可導致足部內在肌萎縮。這類患者除足外翻外,多伴有高弓足或爪形趾畸形,肌電圖檢查可明確神經損傷程度。治療需結合踝足矯形器與神經營養藥物。

4、創傷因素:

距骨骨折畸形愈合或三角韌帶損傷會破壞踝關節穩定性。創傷后足外翻往往伴隨踝關節腫脹疼痛,CT三維重建能準確評估關節面損傷情況。輕度損傷可通過肌效貼扎穩定關節,嚴重者需行韌帶重建手術。

5、姿勢代償:

膝關節外翻或髖關節內旋等近端力線異常會引發代償性足外翻。這類情況常見于肥胖人群或X型腿兒童,表現為站立時整個下肢呈連鎖性力線偏移。矯正需從近端關節入手,配合減重和步態訓練。

建議每日進行足底筋膜放松如踩網球滾動和脛骨后肌強化訓練提踵內翻動作,選擇足跟杯加深且內側有支撐的矯形鞋。青少年患者可嘗試夜間使用動態矯形支具,避免赤足行走或穿軟底鞋。若伴隨持續性疼痛或畸形進展,需及時至足踝外科進行步態分析和生物力學評估,必要時考慮跟骨內移截骨術或距下關節制動術等手術治療。日常注意控制體重,減少跳躍等沖擊性運動,游泳和騎自行車是推薦的低沖擊鍛煉方式。