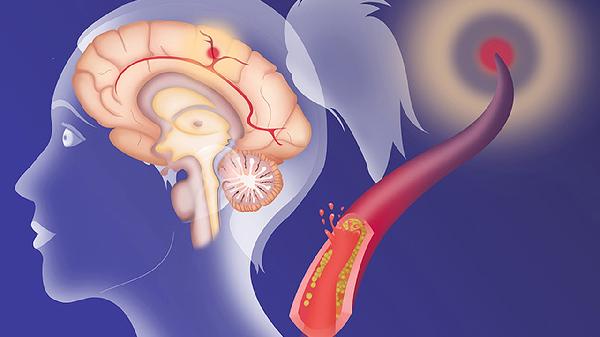

新生兒顱內出血能否自愈取決于出血程度和部位,少量蛛網膜下腔出血或硬膜下出血可能自行吸收,但嚴重出血如腦室周圍-腦室內出血通常需要醫療干預。新生兒顱內出血主要與產傷、缺氧缺血性腦病、凝血功能障礙、早產兒腦血管發育不完善、維生素K缺乏等因素有關。

少量局限性出血如單純性硬膜下血腫或蛛網膜下腔出血,在出血量較少且未壓迫重要腦組織時,部分患兒可通過自身吸收機制逐漸恢復。這種情況多見于順產過程中的輕微機械性損傷,患兒可能僅表現為短暫性肌張力異常或喂養困難,隨著血腫液化吸收,癥狀多在數周內緩解。但需定期進行頭顱超聲或核磁共振檢查監測吸收情況。

對于腦實質出血或Ⅲ-Ⅳ級腦室周圍-腦室內出血,自愈可能性極低。這類出血常導致腦室擴張或腦實質損傷,患兒多出現驚厥、意識障礙、呼吸暫停等嚴重癥狀,必須立即進行神經外科干預。早產兒因生發基質血管壁薄弱更易發生進行性出血,需通過腦室引流、凝血因子輸注等治療控制病情發展,后期可能遺留腦積水或神經功能障礙。

所有確診顱內出血的新生兒均需在新生兒重癥監護室密切觀察,監測生命體征、頭圍變化及神經反射。喂養時應保持頭高位避免顱內壓增高,護理操作需輕柔減少刺激。恢復期可進行撫觸刺激和早期康復訓練,定期評估運動發育里程碑。家長需注意觀察患兒有無嗜睡、拒奶、異常哭鬧等表現,并按醫囑完成隨訪影像學檢查。