藥物相關性骨髓炎是由特定藥物引發的骨髓炎癥反應,主要誘因包括長期使用雙膦酸鹽類藥物、糖皮質激素、抗生素及免疫抑制劑等。該病可能由藥物直接毒性、免疫異常反應、繼發感染、代謝紊亂及個體易感性等因素引起。

1、藥物毒性:

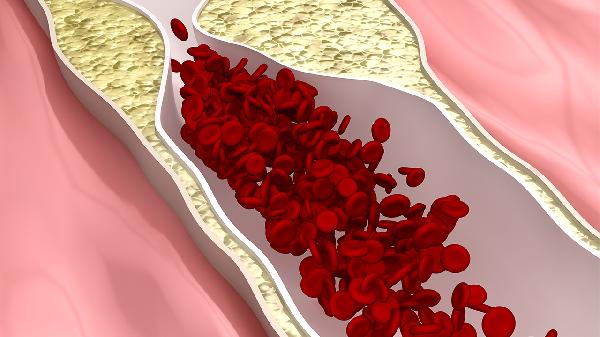

雙膦酸鹽類藥物如阿侖膦酸鈉長期使用可能抑制破骨細胞活性,導致頜骨壞死并繼發骨髓炎。這類藥物常用于骨質疏松和骨轉移癌治療,其蓄積性骨代謝干擾可能引發局部缺血和骨質修復障礙。

2、免疫異常:

糖皮質激素如潑尼松通過抑制免疫功能增加感染風險,可能誘發隱匿性骨髓炎。長期使用會導致中性粒細胞功能下降和炎癥反應失調,使細菌更容易在骨髓定植。

3、繼發感染:

廣譜抗生素如環丙沙星濫用可能造成耐藥菌群失衡,增加難治性骨髓炎風險。某些抗生素的骨組織穿透性差,未能徹底清除病原體時易轉為慢性感染。

4、代謝紊亂:

免疫抑制劑如環孢素可能干擾鈣磷代謝,導致骨重建異常。這類藥物引起的維生素D代謝障礙和繼發性甲狀旁腺功能亢進,會進一步削弱骨防御機制。

5、個體易感:

遺傳性代謝疾病患者如G6PD缺乏癥對特定藥物更敏感。這類人群用藥后可能出現異常免疫應答或氧化應激反應,顯著提高骨髓炎發生概率。

預防藥物相關性骨髓炎需定期監測骨代謝指標,長期服藥者建議每6個月進行血清鈣磷、堿性磷酸酶及骨密度檢測。日常增加富含維生素D和鈣質的食物攝入,如深海魚、乳制品和深綠色蔬菜,適度進行負重運動促進骨重建。出現持續性骨痛、局部紅腫或發熱癥狀時,應立即停藥并就醫進行放射性核素骨掃描或MRI檢查。對于高風險人群,醫生可能調整給藥方式或聯用骨保護劑降低發病風險。