排便困難可能由飲食結構不合理、水分攝入不足、腸道功能紊亂、藥物副作用、腸道器質性疾病等原因引起。排便困難通常表現為排便次數減少、糞便干硬、排便費力等癥狀,長期未改善可能誘發痔瘡或肛裂。

1、飲食結構不合理

膳食纖維攝入不足是導致排便困難的常見原因。精制米面、高脂肪低纖維的飲食模式會減少腸道蠕動,建議增加全谷物、西藍花、燕麥等富含膳食纖維的食物。部分人群因乳糖不耐受大量攝入乳制品也可能加重便秘癥狀,可嘗試用豆漿或杏仁奶替代。

2、水分攝入不足

每日飲水量低于1500毫升時,腸道會過度吸收糞便中的水分導致干結。高溫環境作業者、老年人對口渴感知遲鈍更易出現這種情況。除直接飲水外,冬瓜湯、黃瓜等含水量高的食物也能幫助改善。

3、腸道功能紊亂

腸易激綜合征便秘型患者常出現結腸蠕動節律異常,可能與自主神經調節障礙有關。這類人群往往伴隨腹脹、排便不盡感,可通過腹部按摩、定時如廁訓練進行調節,必要時需使用調節腸道動力的藥物。

4、藥物副作用

部分降壓藥、抗抑郁藥、含鋁制酸劑等藥物會抑制腸神經活性。長期服用鐵劑補充劑也會使糞便硬化,建議用藥期間同步增加水分攝入,或咨詢醫生調整用藥方案。

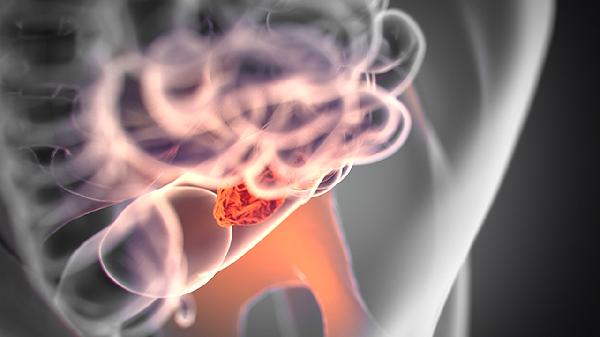

5、腸道器質性疾病

腸梗阻、巨結腸、甲狀腺功能減退等疾病會導致頑固性便秘。若伴隨體重下降、血便或嘔吐需警惕腫瘤可能。結腸鏡檢查能明確是否存在腸道狹窄、占位性病變等器質性改變。

改善排便困難需建立規律作息,每日固定時間嘗試排便形成條件反射。晨起空腹飲用溫水可刺激胃結腸反射,搭配提肛運動能增強盆底肌力量。長期便秘者應避免依賴刺激性瀉藥,可選用乳果糖等滲透性緩瀉劑。若調整生活方式兩周未緩解,或出現腹痛、發熱等警示癥狀,應及時到消化內科就診排除器質性疾病。