鮮紅色血便可能由痔瘡、肛裂、結腸息肉、潰瘍性結腸炎、直腸癌等原因引起,可通過藥物止血、局部治療、手術切除等方式干預。

1、痔瘡出血:

內痔或混合痔破裂是鮮紅血便最常見原因,血液常附著于糞便表面或便后滴血。輕度出血可使用含有地榆槐角成分的栓劑止血,反復發作需考慮膠圈套扎或硬化劑注射治療。伴隨肛門墜脹感或痔核脫出時需肛腸科就診。

2、肛裂損傷:

干硬糞便劃傷肛管皮膚導致裂傷,表現為便時刀割樣疼痛伴鮮紅血跡。急性期可用溫水坐浴緩解括約肌痙攣,配合含利多卡因的肛周軟膏止痛。慢性肛裂伴有哨兵痔時可能需要肛門內括約肌側切術。

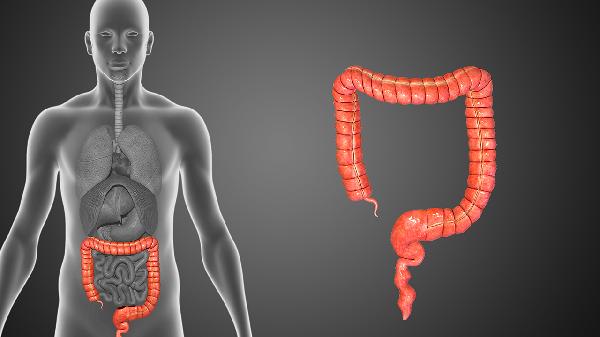

3、息肉出血:

結腸息肉表面血管破裂可引起間歇性鮮血便,尤以絨毛狀腺瘤多見。腸鏡下電凝止血是首選方案,直徑超過1厘米的息肉需行內鏡下黏膜切除術。此類患者應定期復查腸鏡監測息肉變化。

4、炎癥腸病:

潰瘍性結腸炎活動期會出現黏液膿血便,伴隨腹痛、里急后重感。需使用美沙拉嗪栓劑局部抗炎,重癥需口服潑尼松或生物制劑控制免疫反應。病程超過8年的患者需警惕癌變風險。

5、惡性腫瘤:

直腸癌早期可能僅表現為便血,血液多與糞便混合并帶有腥臭味。確診需依賴腸鏡活檢,根據分期選擇根治性切除術或放化療。50歲以上突發便血患者應優先排除腫瘤性病變。

出現鮮紅血便需記錄出血頻率和血量,避免攝入辛辣刺激食物加重黏膜損傷。建議增加膳食纖維攝入量至每日30克以上,養成定時排便習慣。急性大出血單次超過200毫升或伴隨頭暈、心悸等貧血癥狀時需立即急診處理。長期反復出血者應完善胃腸鏡、腹部CT等檢查明確病因,40歲以上人群建議每3-5年進行常規腸癌篩查。