女性恥骨被稱為“迎賓骨”源于古代民俗文化中對人體部位的隱喻性命名。恥骨聯合位于骨盆前側,是分娩時胎兒必經的骨性通道,這一功能特性被賦予“迎接新生命”的象征意義。

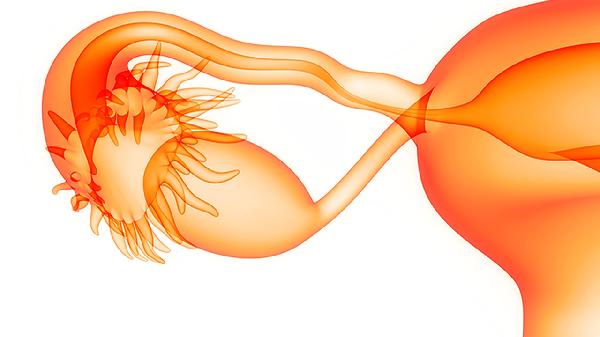

1、解剖位置:恥骨構成骨盆前壁,與坐骨、髂骨共同形成骨性產道。其聯合處在妊娠期受松弛素影響可增寬2-3mm,這種生理變化為胎兒娩出創造條件。

2、分娩功能:分娩過程中,胎兒頭部需通過恥骨弓下緣,此時恥骨聯合間隙可暫時性增寬至10mm。這種獨特的生物力學特性使其獲得“生命之門”的別稱。

3、民俗淵源:閩南地區傳統接生習俗中,接生婆觸診恥骨預測產程,民間將能順利擴張的恥骨稱為“迎賓骨”,寓意“迎接新生兒到來”。該稱謂現仍保留在部分方言中。

4、醫學命名:現代解剖學術語“恥骨”源于拉丁文pubis,指覆蓋該區域的陰毛。而“迎賓骨”屬于文化命名體系,反映民間對生育現象的形象化解讀。

5、文化差異:英語文化圈將恥骨稱為“維納斯丘”,源自羅馬神話中愛神的身體特征。不同文明對人體同一結構的命名差異,體現醫學與人文的交叉影響。

保持適度盆底肌鍛煉如凱格爾運動,選擇游泳、瑜伽等低沖擊運動有助于維持恥骨健康。妊娠期使用骨盆帶可減輕恥骨聯合疼痛,日常注意避免長時間單側負重。若出現劇烈疼痛或行走困難,需排查恥骨聯合分離癥等病理狀況。