耳朵流血可能由外耳道損傷、鼓膜穿孔、中耳炎、耳部腫瘤或顱底骨折引起,需根據伴隨癥狀判斷具體病因。

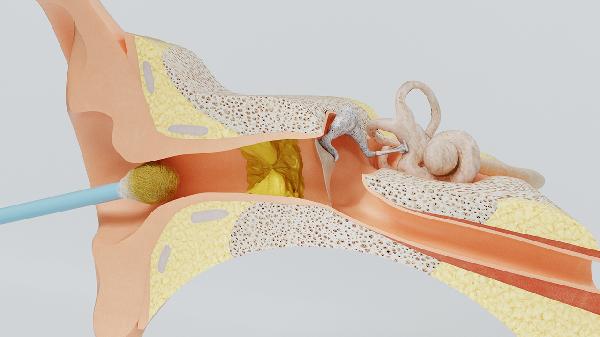

1、外耳道損傷:

掏耳不當或外力撞擊可能導致外耳道皮膚破損出血。表現為輕微刺痛感,出血量少且無聽力下降。可用無菌棉球輕壓止血,避免沾水防止感染。反復挖耳可能引發外耳道炎,出現黃色分泌物伴瘙癢。

2、鼓膜穿孔:

爆炸、掌摑等氣壓驟變或異物穿刺會導致鼓膜破裂。突發耳痛后流血,伴耳鳴和傳導性聽力減退。穿孔較小可自愈,大穿孔需行鼓膜修補術。急性期需避免用力擤鼻,防止細菌經咽鼓管入侵。

3、中耳炎:

化膿性中耳炎進展期可能腐蝕血管引發出血,常伴黃綠色膿液和搏動性耳痛。需抗生素控制感染,鼓室積液者需鼓膜切開引流。慢性中耳炎可能破壞聽小骨,導致持續耳漏和漸進性耳聾。

4、耳部腫瘤:

血管瘤或鱗癌等占位病變侵蝕血管會造成反復出血,可能伴隨單側耳鳴、面癱。增強CT可顯示腫瘤范圍,確診需病理活檢。早期乳頭狀瘤可通過激光切除,惡性腫瘤需聯合放化療。

5、顱底骨折:

顱腦外傷后耳道持續流血提示顳骨骨折,常混有腦脊液呈淡紅色。伴隨熊貓眼征或Battle征時需緊急處理,可能并發腦膜炎或面神經損傷。絕對臥床并預防性使用抗生素是關鍵。

耳出血后應保持患耳朝上避免壓迫,24小時內禁止沖洗或滴藥。恢復期需補充富含維生素K的菠菜、動物肝臟促進凝血,避免劇烈運動增加顱壓。游泳或洗澡時使用防水耳塞,定期耳內鏡復查監測愈合情況。若出現發熱、眩暈或聽力驟降需立即就診,警惕顱內感染等嚴重并發癥。