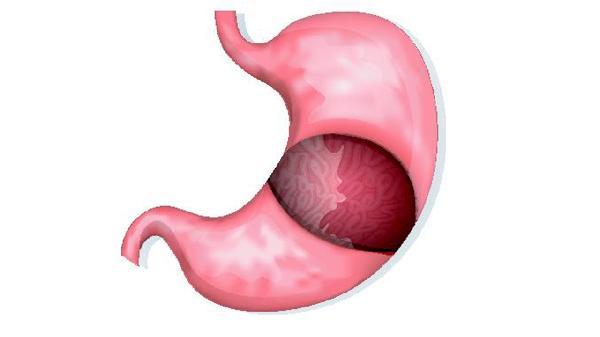

胃壁增厚可能由慢性胃炎、胃潰瘍、胃息肉、胃黏膜肥大癥、胃癌等原因引起,需結合胃鏡及病理檢查明確診斷。

1、慢性炎癥:

長期幽門螺桿菌感染或膽汁反流可導致胃黏膜反復損傷修復,表現為胃壁均勻增厚。患者常出現上腹隱痛、餐后飽脹感,通過四聯療法根除幽門螺桿菌后多可緩解。

2、良性潰瘍:

胃潰瘍活動期周圍組織水腫充血,影像學可見局限性胃壁增厚。典型癥狀為規律性餐后疼痛,可能與長期服用非甾體抗炎藥或應激有關,需配合奧美拉唑、鋁碳酸鎂等藥物治療。

3、增生性病變:

胃底腺息肉或胃黏膜肥大癥可導致胃壁局部增厚,這類良性病變通常無典型癥狀,胃鏡下表現為黏膜皺襞粗大,多數無需特殊處理,定期隨訪即可。

4、惡性腫瘤:

胃癌早期可能僅表現為胃壁僵硬增厚,進展期可出現不規則增厚伴黏膜中斷。多與萎縮性胃炎、腸上皮化生等癌前病變相關,典型癥狀包括體重驟降、嘔血黑便,確診需依賴病理活檢。

5、其他因素:

胃淋巴瘤、胃間質瘤等少見疾病也可呈現胃壁增厚,這類病變通常生長緩慢,增強CT可見特征性強化表現,治療方案需根據腫瘤類型選擇手術切除或靶向治療。

日常需避免高鹽腌制食物攝入,規律進食小米粥、山藥等易消化食物,適度進行散步等低強度運動。若胃鏡檢查發現胃壁增厚伴黏膜糜爛、潰瘍等異常表現,或出現持續消瘦、貧血等癥狀,建議及時至消化科進一步評估。定期復查胃鏡對監測病變進展具有重要價值,尤其對于存在胃癌家族史或長期幽門螺桿菌感染者更需提高警惕。