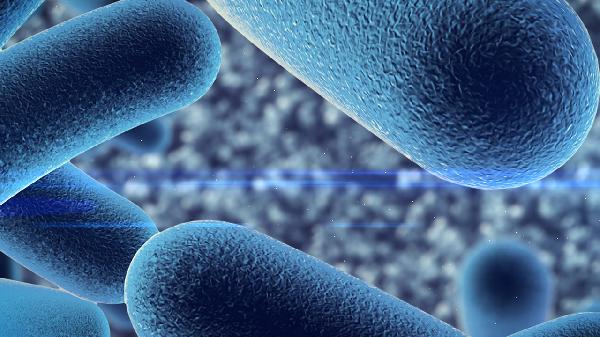

麻風病具有傳染性,主要通過長期密切接觸傳播。麻風病是由麻風分枝桿菌感染引起的慢性傳染病,主要侵犯皮膚和周圍神經。傳染源為未經治療的麻風病患者,傳播途徑包括呼吸道飛沫和皮膚黏膜直接接觸。感染后潛伏期較長,通常為2-5年,部分可達10年以上。

麻風病的傳染性相對較低,約95%人群對麻風桿菌具有天然免疫力。日常短暫接觸如握手、共用餐具等不會傳播。傳染風險與患者體內細菌數量相關,多菌型患者傳染性較強,少菌型患者傳染性較弱。早期規范治療可顯著降低傳染性,聯合化療1周后基本無傳染風險。

特殊情況下存在較高傳播風險,包括與未經治療的患者同住、共用生活用品、皮膚破損接觸患者分泌物等。妊娠期婦女感染可能通過胎盤垂直傳播給胎兒。免疫功能低下人群如艾滋病患者更易感。接觸后出現皮膚麻木斑塊、神經粗大等癥狀應及時就醫排查。

預防麻風病傳播需避免與未經治療的患者密切接觸,接觸后及時洗手消毒。患者應規范完成6-12個月的聯合化療,治療期間適當隔離。對密切接觸者進行醫學監測,出現癥狀早診斷早治療。目前尚無有效疫苗,提高免疫力有助于預防感染。麻風病早期發現規范治療可完全治愈,無須過度恐慌。