四維彩超時胎兒趴著可通過調整姿勢、適當活動、聲音刺激、膀胱充盈、專業手法等方法幫助胎兒轉身。胎兒體位受活動空間、母體姿勢、胎盤位置等因素影響,通常無需過度干預。

1、調整姿勢

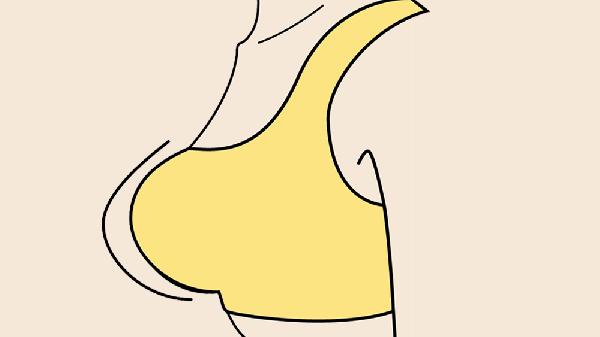

孕婦可嘗試側臥位或胸膝臥位改變胎兒重心。側臥時建議選擇左側臥位,有助于增加子宮胎盤血流量,為胎兒提供更多活動空間。胸膝臥位需在醫生指導下進行,跪姿時臀部抬高,胸部貼床,每日重復數次,每次持續數分鐘。這類姿勢調整通過重力作用促使胎兒離開骨盆區域,增加轉身概率。

2、適當活動

散步、孕婦瑜伽等輕度運動能刺激胎兒活動。步行時骨盆擺動會產生類似搖籃的晃動感,可能促使胎兒調整體位。瑜伽中的貓牛式可交替伸展脊柱,創造更多宮內空間。運動強度以不引起宮縮為宜,持續二十分鐘左右即可,避免空腹或疲勞狀態下進行。

3、聲音刺激

在腹部下方播放音樂或與胎兒對話可能引導其轉向聲源。胎兒聽覺系統在孕中期已發育,對低頻聲音更敏感,可選擇輕柔音樂或父親低沉嗓音。聲源放置位置應低于肚臍水平,每次持續十至十五分鐘。該方法需結合胎動規律實施,避免過度刺激。

4、膀胱充盈

檢查前適量飲水使膀胱半充盈狀態可能改變子宮形態。膀胱膨脹會輕微推高子宮底部,減少胎兒在骨盆區域的卡壓,但過度充盈可能壓迫子宮反而限制活動。建議檢查前一小時飲用兩百毫升水,排尿后保留適度尿意即可,該方法需配合超聲監測效果。

5、專業手法

產科醫生可采用體外胎位旋轉術輔助調整。醫生通過觸診確定胎位后,用手在腹壁施加輕柔壓力推動胎兒,需在超聲監護下操作以避免臍帶纏繞。該手法對胎盤位置、羊水量有嚴格要求,僅適用于孕晚期且須由專業醫師評估后實施。

多數胎兒在檢查過程中會自行調整體位,若持續趴臥不影響重要結構觀察時可擇期復查。孕婦日常應保持均衡飲食與適度運動,避免長時間保持同一姿勢。檢查前與醫生充分溝通,了解胎兒體位對成像質量的實際影響,無須因暫時性胎位問題過度焦慮。定期產檢監測胎兒發育情況比單次體位更重要。