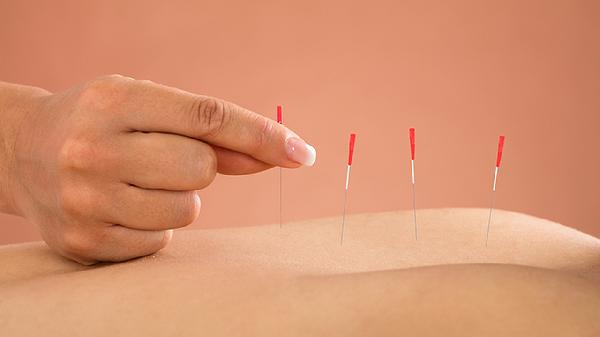

長時間針灸可能引發局部感染、神經損傷、暈針反應、肌肉疲勞和內臟誤刺等危害。針灸作為傳統療法需嚴格掌握操作時間和頻次。

1、局部感染:

皮膚消毒不徹底或針具重復使用可能導致金黃色葡萄球菌等病原體侵入。表現為針刺部位紅腫熱痛,嚴重者出現化膿性改變。治療需立即拔針并局部消毒,必要時使用抗生素軟膏如莫匹羅星。

2、神經損傷:

深刺風池穴等危險區域可能損傷枕大神經,引發持續性麻木或灼痛。典型癥狀包括支配區域感覺異常,肌電圖檢查可見神經傳導速度減慢。建議采用紅外線理療配合甲鈷胺營養神經。

3、暈針反應:

體質虛弱者接受長時間刺激易誘發血管迷走神經反射。臨床表現為面色蒼白、冷汗、血壓下降等自主神經功能紊亂癥狀。處理應迅速平臥并刺激人中穴,嚴重者需靜脈補液。

4、肌肉疲勞:

單部位持續留針超過40分鐘可能造成肌纖維過度收縮。患者主訴針刺區域僵硬酸痛,觸診可及肌肉條索狀硬結。建議縮短留針時間至20分鐘,配合推拿手法松解肌筋膜。

5、內臟誤刺:

胸背部穴位深刺可能穿透胸膜導致氣胸,表現為突發胸痛和呼吸困難。腹部深刺存在肝脾破裂風險,超聲檢查可見腹腔積血。需急診行胸腔閉式引流或剖腹探查術。

針灸治療建議單次時長控制在30分鐘內,同一穴位每周不超過3次。施針前后避免空腹或劇烈運動,糖尿病患者需特別注意血糖監測。選擇正規醫療機構進行操作,治療期間出現心慌、眩暈等不適需立即告知醫師。孕婦及凝血功能障礙者應謹慎評估適應癥,背部針刺后24小時內不宜沐浴以防感染。