毛囊炎在中醫理論中可能由外感風熱、濕熱內蘊、血熱毒盛、脾虛濕困、肝腎不足等原因引起,可通過清熱解毒、健脾祛濕、滋補肝腎等方式調理。

1、外感風熱:

風熱邪氣侵襲肌膚,郁于毛竅,導致局部紅腫熱痛。常見于頭面部毛囊炎,表現為丘疹頂端膿皰、周圍紅暈。治療以疏風清熱為主,可選用金銀花、連翹、野菊花等煎湯外洗,配合針刺曲池、合谷等穴位。

2、濕熱內蘊:

過食辛辣肥甘或長期處于潮濕環境,濕熱之邪蘊結肌膚。多發于腋窩、腹股溝等皺褶部位,皮疹糜爛滲液。需清熱利濕,推薦赤小豆薏仁粥食療,中藥選用黃芩、黃柏、苦參等配伍。

3、血熱毒盛:

情志不暢或熬夜導致血分熱毒熾盛,上攻于表。常見頑固性毛囊炎,伴口渴便秘。涼血解毒為治則,可用犀角地黃湯加減,中成藥選用清熱暗瘡片,外敷青黛散。

4、脾虛濕困:

脾胃運化失職,水濕停聚化熱。病程遷延反復,皮疹色暗伴納差乏力。治療需健脾化濕,方選參苓白術散,食療推薦山藥茯苓燉排骨,配合艾灸足三里。

5、肝腎不足:

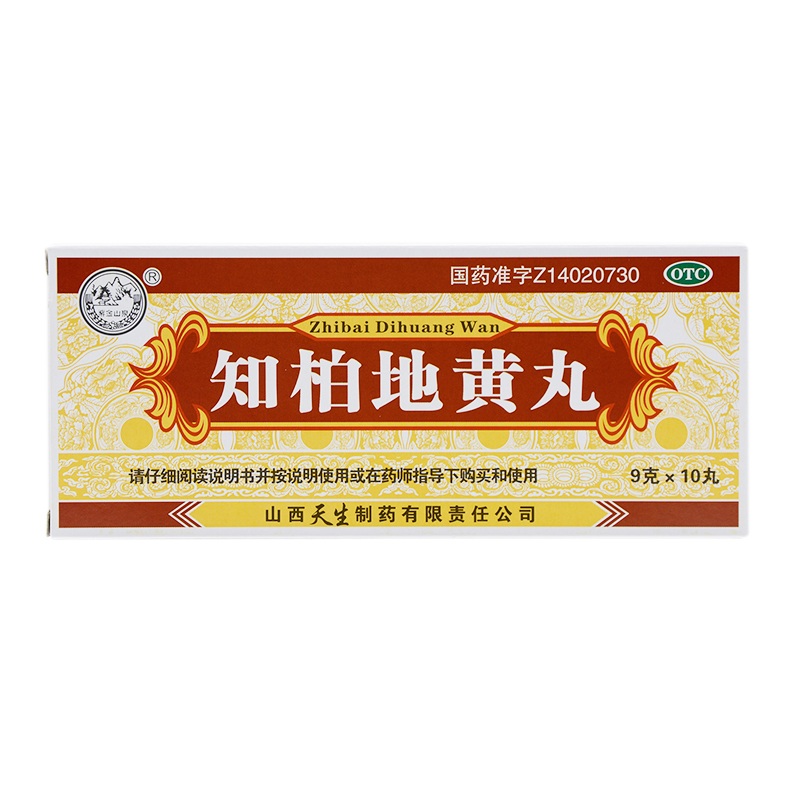

久病體虛或房勞過度致肝腎陰虧,虛火熏灼肌膚。中老年多見,伴腰膝酸軟。宜滋補肝腎,方用知柏地黃丸,食療可取枸杞桑葚茶,避免過度搔抓。

日常需保持皮膚清潔干燥,穿透氣棉質衣物;飲食宜清淡,多食冬瓜、絲瓜等利濕食材,少食羊肉、韭菜等發物;適度練習八段錦、太極拳等舒緩運動增強體質;反復發作或伴隨發熱者需及時就醫,避免自行擠壓皮疹。中醫調理需辨證施治,建議在醫師指導下使用中藥及針灸療法。