火癤子中醫稱為癤腫主要由熱毒蘊結、氣血瘀滯引起。中醫理論認為其發病與體內濕熱、外感邪毒、飲食不節等因素相關,具體可分為以下五類原因:

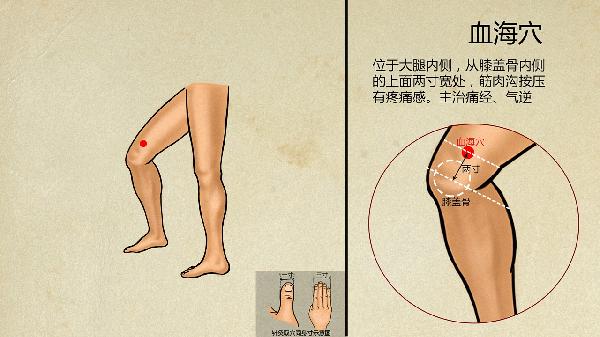

濕熱內蘊

長期飲食辛辣肥甘或酗酒,導致脾胃運化失常,濕熱內生。濕熱循經外發肌膚,郁結毛竅則形成癤腫。此類患者常伴口苦黏膩、舌苔黃膩,調理需清熱化濕,可選用赤小豆、薏苡仁等食療。

外感熱毒

夏季暑熱或接觸污穢環境,熱毒邪氣侵入肌膚。表現為局部紅腫熱痛明顯,可伴有發熱。需保持皮膚清潔,避免抓撓,外敷蒲公英搗爛或金銀花露濕敷。

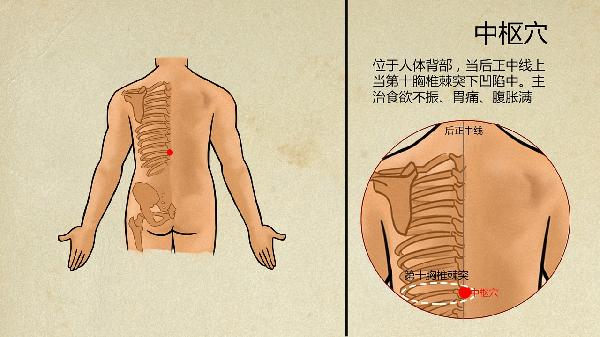

氣血瘀滯

情志不暢、久坐少動致氣機阻滯,氣血運行不暢,郁而化熱成癤。多見于壓力大、長期熬夜者,癤腫硬結難消。建議疏肝理氣,配合局部艾灸促進消散。

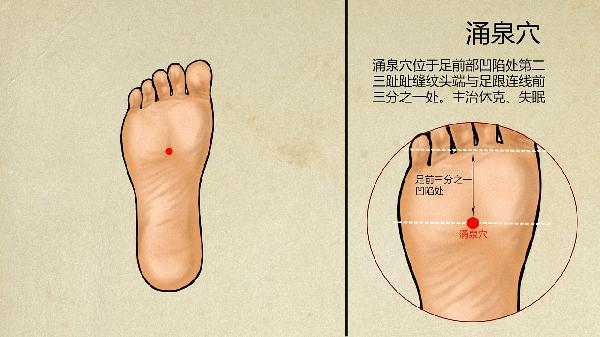

陰虛火旺

素體陰虛或久病傷陰,虛火內生灼傷血絡。常見于更年期或慢性病患者,癤腫反復發作、瘡口難愈。需滋陰降火,可服用知柏地黃丸具體用藥需醫師指導。

正虛邪戀

年老體弱或久病氣血不足,衛外不固,邪毒乘虛而入。表現為癤腫平塌、膿液清稀,愈合緩慢。宜益氣托毒,可選用黃芪、黨參等補益藥材。

若癤腫較大、伴發熱或反復發作,需及時就醫排除糖尿病等基礎疾病。中醫治療強調辨證施治,外治可選用金黃散、玉露散外敷,內服方劑需根據證型選用五味消毒飲、仙方活命飲等。日常需避免擠壓癤腫,保持飲食清淡。