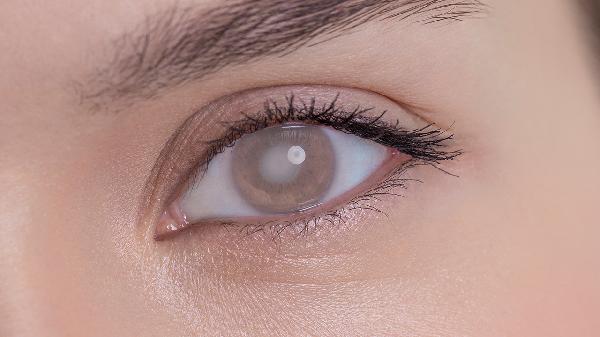

白內障是晶狀體蛋白質變性導致透明度下降的退行性眼病,主要表現為視力模糊、眩光敏感和色彩辨識度降低。發病機制主要有年齡相關性退化、代謝異常、外傷性損傷、輻射暴露和先天性發育異常五種。

1、年齡因素:

晶狀體隨年齡增長逐漸硬化渾濁,50歲以上人群發病率顯著升高。這是最常見的老年性白內障類型,早期可通過調整眼鏡度數改善視力,進展期需手術置換人工晶體。

2、代謝異常:

糖尿病等代謝疾病會加速晶狀體蛋白質糖基化,形成特殊的雪花狀渾濁。這類患者需嚴格控制血糖,當矯正視力低于0.3時建議超聲乳化手術,可能伴隨視網膜病變需同步檢查。

3、外傷因素:

眼球穿透傷或鈍挫傷可導致晶狀體囊膜破裂,房水滲透引發纖維增生。此類白內障發展迅速,常合并青光眼等并發癥,需在傷后3個月內完成手術治療。

4、輻射損傷:

長期紫外線照射或電離輻射會產生活性氧自由基,破壞晶狀體上皮細胞。戶外工作者應佩戴防UV眼鏡,放射性白內障成熟后可行囊外摘除術。

5、先天遺傳:

妊娠期風疹感染或染色體異常可導致胎兒晶狀體發育障礙。嬰幼兒先天性白內障需在6月齡前手術,避免形覺剝奪性弱視,術后需長期視覺訓練。

白內障患者日常應增加深色蔬菜攝入,補充葉黃素和維生素C等抗氧化劑;避免長時間強光刺激,閱讀時保證充足照明;定期進行視力檢查和眼底評估,術后三個月內避免劇烈運動及揉眼。糖尿病患者需每半年進行散瞳查體,早期發現可延緩手術干預時機。兒童患者術后需配合遮蓋療法促進雙眼視功能發育。