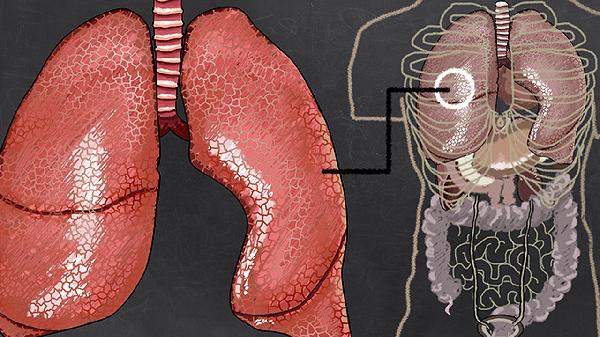

神經內分泌瘤是一類起源于神經內分泌細胞的腫瘤,可發生于全身多個器官,常見于胰腺、胃腸道、肺等部位。這類腫瘤具有分泌激素的功能,臨床表現多樣,從無癥狀到嚴重內分泌綜合征均可能出現。

神經內分泌瘤的發病機制主要與遺傳因素、基因突變和環境暴露有關。遺傳性綜合征如多發性內分泌腺瘤病1型、希佩爾-林道綜合征等可增加患病風險。基因突變導致細胞增殖失控和激素分泌異常。長期吸煙、慢性炎癥刺激等環境因素也可能參與發病過程。

根據分化程度,神經內分泌瘤可分為高分化神經內分泌瘤和低分化神經內分泌癌兩類。高分化腫瘤生長相對緩慢,常見于胃腸道和胰腺;低分化癌惡性程度高,多見于肺和消化道。按功能狀態又分為功能性腫瘤和無功能性腫瘤,前者會分泌過量激素引發臨床癥狀。

典型癥狀取決于腫瘤部位和激素分泌情況。功能性腫瘤可表現為皮膚潮紅、腹瀉、低血糖、消化性潰瘍等癥狀。無功能性腫瘤多以局部壓迫癥狀為主,如腹痛、梗阻、黃疸等。部分患者可能出現類癌綜合征,表現為面部潮紅、腹瀉、心臟瓣膜病變等。

診斷需結合臨床表現、實驗室檢查和影像學評估。血液和尿液激素檢測有助于功能性腫瘤的診斷。影像學檢查包括超聲、CT、MRI和生長抑素受體顯像等,可明確腫瘤位置和范圍。病理活檢是確診的金標準,通過免疫組化染色檢測突觸素、嗜鉻粒蛋白等標志物。

治療方案需根據腫瘤類型、分期和患者狀況個體化制定。局限性腫瘤首選手術切除。無法手術者可考慮生長抑素類似物、靶向治療或化療。對于肝轉移灶,可選擇肝動脈栓塞、射頻消融等局部治療。近年來,肽受體放射性核素治療為晚期患者提供了新的選擇。

預后差異較大,高分化腫瘤5年生存率可達60-80%,低分化癌預后較差。定期隨訪監測復發和轉移至關重要,包括激素水平檢測和影像學復查。患者需注意癥狀變化,及時就醫調整治療方案。