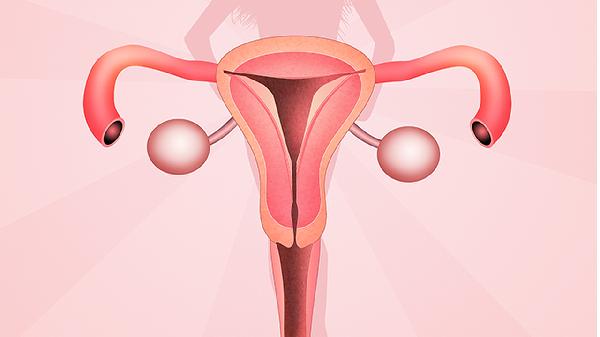

肌壁間子宮肌瘤可通過藥物控制、微創手術、開腹手術、介入治療、生活方式調整等方式治療。肌壁間子宮肌瘤通常由雌激素水平異常、遺傳因素、炎癥刺激、血管生成異常、細胞增殖失衡等原因引起。

1、藥物控制:

適用于體積較小或癥狀較輕的肌瘤。常用藥物包括促性腺激素釋放激素激動劑如亮丙瑞林、米非司酮等激素類藥物,可暫時縮小肌瘤體積或緩解月經過多等癥狀。藥物治療需在醫生指導下進行,長期使用可能產生圍絕經期癥狀等副作用。

2、微創手術:

子宮肌瘤剔除術通過腹腔鏡或宮腔鏡完成,適合希望保留生育功能的患者。手術創傷小、恢復快,但存在肌瘤復發風險。術后需定期復查超聲,監測是否有新發肌瘤生長。

3、開腹手術:

對于直徑超過10cm的多發肌瘤或疑似惡變的情況,可能需行開腹子宮肌瘤剔除術。該方式視野開闊便于徹底清除病灶,但術后需較長時間恢復,可能形成盆腔粘連。

4、介入治療:

子宮動脈栓塞術通過阻斷肌瘤血供使其萎縮,適合不能耐受手術的患者。術后可能出現劇烈腹痛、發熱等栓塞后綜合征,需住院觀察3-5天。該方式可能影響卵巢功能,45歲以下女性慎用。

5、生活方式調整:

控制體重在BMI24以下,避免攝入含雌激素的保健品。每周進行3-5次有氧運動如快走、游泳,每次持續30分鐘以上。減少紅肉攝入,增加十字花科蔬菜如西蘭花的食用量。

肌壁間子宮肌瘤的治療效果與患者年齡、肌瘤大小及位置密切相關。未絕經患者治療后需每半年復查一次婦科超聲,監測肌瘤變化。日常避免久坐不動,建議練習凱格爾運動增強盆底肌力。烹飪時優先選擇橄欖油替代動物油,限制每日咖啡因攝入不超過200mg。出現異常陰道流血或下腹墜脹感時應及時就診,排除肌瘤變性可能。