肝癌介入治療可能出現發熱、腹痛、惡心嘔吐、肝功能異常和骨髓抑制等不良反應。介入治療是通過阻斷腫瘤血供或局部給藥控制肝癌發展的微創手段,不同治療方式及患者體質差異會影響不良反應類型和程度。

1、發熱

栓塞術后腫瘤組織壞死吸收可導致低至中度發熱,通常持續3-5天。體溫超過38.5攝氏度時可物理降溫,若合并寒戰或持續高熱需排除感染可能。介入治療使用的碘化油等栓塞劑作為異物也可能引發機體發熱反應。

2、腹痛

肝動脈栓塞引起的缺血性疼痛多位于右上腹,與栓塞后肝臟包膜牽張有關。疼痛程度與栓塞范圍呈正相關,多數72小時內緩解。劇烈持續腹痛需警惕膽囊炎、肝膿腫等并發癥,必要時行影像學復查。

3、惡心嘔吐

化療藥物刺激及栓塞后肝臟水腫可引發胃腸功能紊亂。嘔吐物帶血需考慮應激性潰瘍,頑固性嘔吐可能提示電解質紊亂。術前禁食6小時、術后漸進式恢復飲食可降低發生概率,嚴重者可考慮止吐藥物干預。

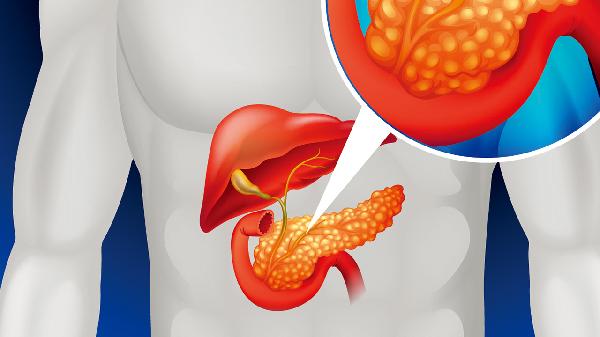

4、肝功能異常

轉氨酶和膽紅素一過性升高常見于術后1-2周,與治療區域肝細胞損傷有關。Child-Pugh分級B/C級患者更易發生肝功能失代償。監測凝血功能和血氨水平對評估肝臟代償能力具有重要價值。

5、骨髓抑制

使用化療藥物的介入治療可能導致白細胞和血小板減少,通常出現在術后2-3周。粒細胞缺乏期間需預防感染,血小板低于50×10?/L時存在自發出血風險。定期血常規檢查有助于早期發現骨髓抑制。

介入治療后應保持穿刺部位清潔干燥,避免劇烈運動防止出血。飲食選擇易消化高蛋白食物如魚肉、蛋清等,適量補充維生素B族和維生素K。出現持續發熱、劇烈腹痛或意識改變等嚴重癥狀時需立即返院復查。術后1個月內每周監測血常規和肝功能,根據復查結果調整護肝和升白細胞治療方案。保持規律作息和樂觀心態有助于提升治療效果和減少不良反應。