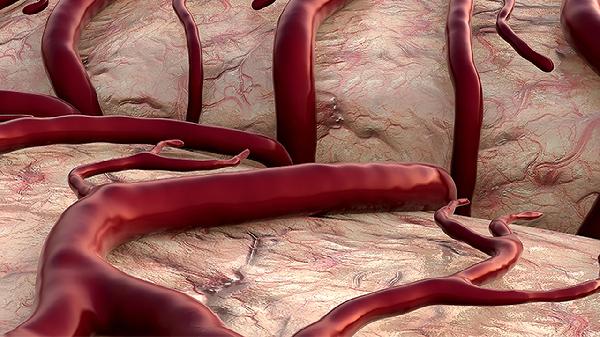

腦部核磁共振MRI可以輔助檢測動脈硬化相關改變,但需結合具體檢查序列和臨床評估。動脈硬化的影像學表現主要包括血管壁增厚、斑塊形成及管腔狹窄等,腦部MRI可通過以下方式提供診斷線索:

1. 高分辨率血管壁成像HR-VWI

該序列能清晰顯示顱內動脈管壁結構,直接觀察到血管壁增厚、脂質核心或纖維帽等斑塊特征,對早期動脈硬化診斷具有較高特異性。

2. 時間飛躍法血管成像TOF-MRA

無需注射造影劑即可顯示腦血管形態,可初步評估大血管狹窄或閉塞情況,但對微小斑塊或管壁病變的敏感性有限。

3. 增強磁共振血管成像CE-MRA

通過造影劑增強可提高血管顯影清晰度,更準確判斷狹窄程度和斑塊穩定性,尤其適用于頸動脈分叉處等易損斑塊的檢測。

需注意的是,腦部MRI對動脈硬化的評估存在局限性:

主要針對顱內動脈,對頸動脈、冠狀動脈等外周血管的評估需結合頸部血管超聲、CTA等其他檢查;

鈣化斑塊在常規MRI上可能顯示不佳,需聯合CT檢查互補診斷。

臨床建議:

當出現頭痛、眩暈等腦血管癥狀時,腦部MRI聯合血管成像可作為篩查手段。確診動脈硬化需綜合血脂檢測、血壓監測等實驗室指標,并由神經內科或血管外科醫生進行整體評估。