乙狀結腸糜爛是否嚴重需結合具體病因和病情程度判斷。多數情況下屬于黏膜層局部炎癥反應,及時干預可有效控制;若伴隨潰瘍加深、出血或病理提示異型增生,則需警惕癌變風險。

一、輕度糜爛:黏膜淺表損傷

單純性糜爛多由感染性腸炎、藥物刺激或飲食不當引發。典型表現為排便次數增多伴黏液便,腸鏡可見黏膜充血水腫。此類情況通過調整飲食結構、口服益生菌及黏膜保護劑如復方谷氨酰胺腸溶膠囊、美沙拉嗪、蒙脫石散多可緩解,預后良好。日常需避免辛辣刺激食物,增加膳食纖維攝入。

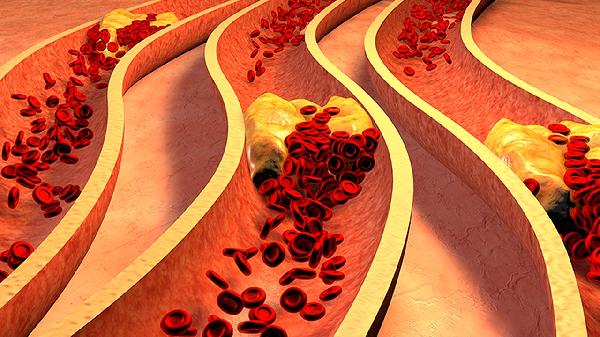

二、進展性糜爛:深度組織受累

持續存在的糜爛可能與免疫性疾病潰瘍性結腸炎、缺血性腸病或放射性腸損傷有關。患者常出現腹痛定位排便、血便或貧血癥狀。治療需聯合糖皮質激素、免疫抑制劑硫唑嘌呤、英夫利昔單抗等控制原發病,必要時行內鏡下止血或局部藥物灌注。此類患者需每3-6個月復查腸鏡監測黏膜修復情況。

建議患者完善糞便鈣衛蛋白檢測、病理活檢等檢查明確糜爛性質。日常需建立規律作息,采用低渣高蛋白飲食,避免劇烈運動加重腸道機械性損傷。若出現持續發熱、便血量增加或體重驟降,提示病情進展需立即就醫。長期慢性糜爛患者可配合中醫艾灸足三里、關元穴輔助改善腸道微循環。