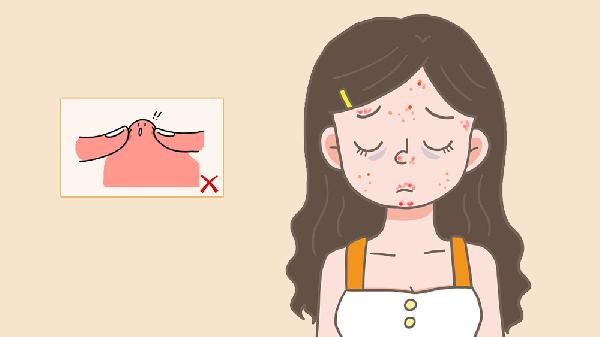

閉口粉刺是痤瘡的一種非炎癥性表現,專業稱為閉合性粉刺,主要表現為皮膚表面凸起的白色或膚色小顆粒,毛孔閉合無紅腫。閉口粉刺的形成與毛囊角化異常、皮脂分泌過多、痤瘡丙酸桿菌繁殖等因素有關,常見于額頭、下巴等皮脂腺密集區域。

1、外觀特征

閉口粉刺呈直徑1-3毫米的半球形丘疹,觸感堅硬,表面光滑無開口。與黑頭粉刺不同,其毛囊口完全閉合,皮脂無法氧化故呈現膚色或乳白色。多發時可密集排列,光照下可見皮膚紋理間細微凹凸,用力擠壓可能排出白色脂栓。

2、發生部位

好發于T區、下頜線等皮脂分泌旺盛區域。額部閉口粉刺常與劉海摩擦、清潔不足相關;鼻周閉口多伴隨毛孔粗大;下頜線閉口可能與激素波動有關。部分人群會在面頰出現針尖大小閉口,需與粟丘疹鑒別。

3、發展過程

初期表現為毛囊口輕微隆起,逐漸發展為穩固的角質栓。若未及時處理,可能因細菌感染轉為紅色炎性痘痘。部分閉口粉刺會自然消退,但易在原位復發。長期存在的閉口可能導致毛孔永久性擴大。

4、鑒別診斷

需與粟丘疹、汗管瘤等皮膚問題區分。粟丘疹為表皮囊腫,內容物為角蛋白而非皮脂;汗管瘤呈半透明扁平丘疹,多發于眼周。專業皮膚鏡檢可見閉口粉刺特有的毛囊漏斗部擴張和角質栓結構。

5、誘發因素

熬夜、高糖飲食等會刺激皮脂分泌;化妝品殘留或過度清潔破壞皮膚屏障;女性經前孕酮升高促使角化異常。部分藥物如鋰劑、皮質激素也可能誘發。遺傳性油性皮膚人群更易反復發作。

日常護理建議使用含低濃度水楊酸或果酸的潔面產品,避免使用厚重護膚品。每周1-2次泥膜有助于吸附多余油脂,但不可過度去角質。若閉口粉刺持續增多或出現炎癥,應及時至皮膚科就診,醫生可能開具維A酸乳膏、阿達帕林凝膠等藥物調節角化。保持規律作息、控制乳制品攝入對預防復發有積極作用。