消化道穿孔可通過禁食胃腸減壓、抗生素治療、手術修補等方式治療。消化道穿孔通常由消化性潰瘍、外傷、腫瘤侵蝕、缺血性腸病、醫源性損傷等原因引起。

消化性潰瘍是消化道穿孔最常見的原因,胃酸和胃蛋白酶對黏膜的侵蝕可能導致胃或十二指腸壁全層破裂。患者常突發上腹劇痛并迅速蔓延至全腹,伴有板狀腹等腹膜刺激征表現。治療需緊急手術縫合穿孔,術后使用質子泵抑制劑如奧美拉唑、泮托拉唑抑制胃酸分泌。

外傷性穿孔多見于腹部撞擊或穿透傷,外力直接導致腸管破裂。可能伴隨腹腔內出血、腸內容物外溢等癥狀。需立即行剖腹探查術清除污染物,必要時進行腸造瘺。圍手術期需靜脈使用頭孢曲松、甲硝唑等廣譜抗生素預防感染。

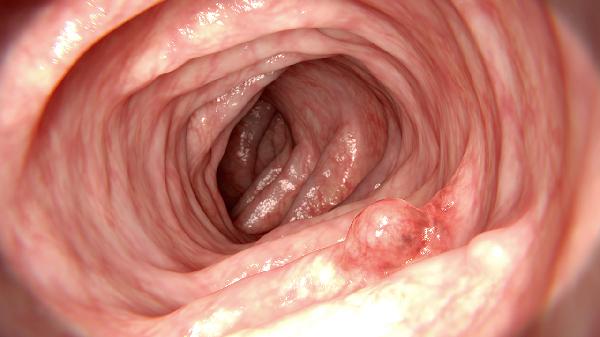

腫瘤侵蝕所致穿孔常見于晚期胃癌、結腸癌,癌組織壞死穿透腸壁。患者多有消瘦、貧血等消耗癥狀,穿孔后腹痛可能反而不明顯。根據腫瘤分期可選擇姑息性手術或支架置入,配合卡培他濱、奧沙利鉑等化療藥物控制病情進展。

缺血性腸病穿孔因腸系膜血管栓塞導致腸壁壞死,多見于房顫患者。典型表現為腹痛與體征分離,即劇烈腹痛但腹部壓痛輕微。需行腸切除吻合術,術后長期服用華法林或利伐沙班抗凝治療。

內鏡檢查或手術操作可能造成醫源性穿孔,如結腸鏡中腸壁機械性破裂。表現為操作后突發腹痛、皮下氣腫。小穿孔可嘗試內鏡下鈦夾封閉,大穿孔需腹腔鏡修補。術后需密切觀察有無腹腔感染征象。