39度發熱不出汗時,可通過物理降溫結合藥物干預快速緩解。體溫調節異常可能與脫水、散熱障礙、感染等因素有關,通常表現為皮膚干燥、面色潮紅、呼吸急促等癥狀。

物理降溫是首要措施。用32-34℃溫水擦拭腋窩、腹股溝等大血管分布區,水分蒸發能帶走體表熱量。禁止使用酒精擦浴,避免皮膚吸收或寒戰加重。同時保持室溫25℃左右,減少衣物覆蓋促進散熱。

補液治療能改善脫水狀態。每小時飲用200-300毫升淡鹽水或口服補液鹽,維持電解質平衡。西瓜汁、椰子水等天然飲品可補充水分和礦物質。避免飲用含咖啡因或酒精的飲料以免加重脫水。

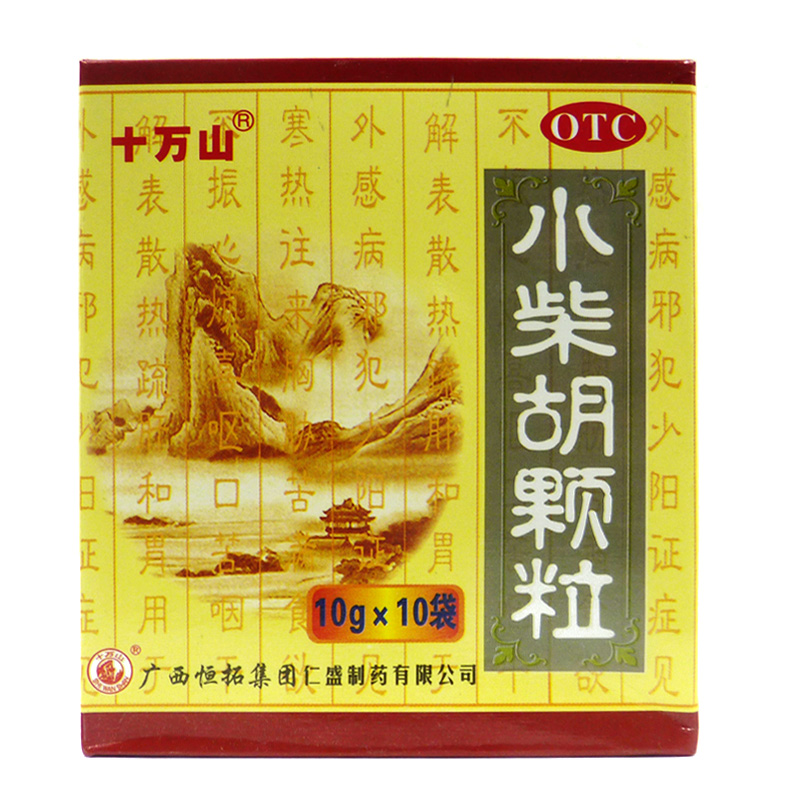

藥物干預需在醫生指導下進行。對乙酰氨基酚和布洛芬是常用的解熱鎮痛藥,可抑制前列腺素合成降低體溫設定點。中成藥如羚羊角顆粒、紫雪散具有清熱解毒功效。用藥期間需監測肝腎功能,間隔4-6小時重復給藥。

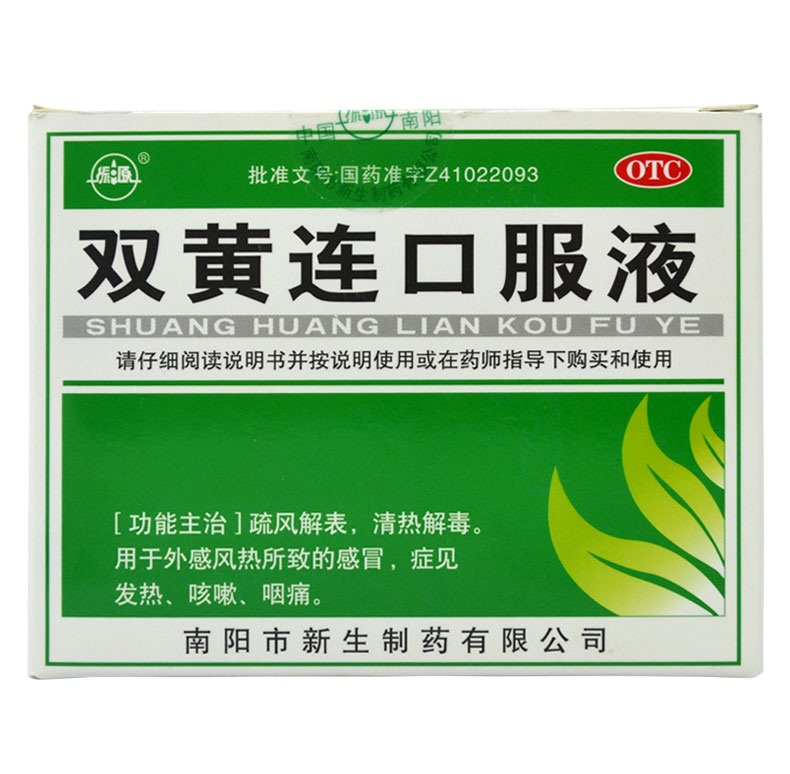

感染因素需針對性處理。細菌性感染可能伴隨白細胞升高,需使用阿莫西林等抗生素。病毒性感染通常有咽痛、肌肉酸痛,可配合連花清瘟膠囊等抗病毒藥物。持續高熱超過3天或出現意識改變需立即就醫。

特殊人群需加強監護。嬰幼兒可采用退熱貼輔助降溫,孕婦禁用含麝香成分藥物。老年人出汗功能減退,需警惕熱射病風險。體溫驟降可能引發虛脫,降溫幅度每小時不宜超過1℃。