電子腸鏡檢查是通過內窺鏡觀察結腸和直腸黏膜的診療技術,操作流程主要有檢查前準備、腸道清潔、麻醉評估、內鏡插入、病灶觀察、組織取樣、退鏡觀察等步驟。

1、檢查前準備

患者需提前進行凝血功能、傳染病篩查等實驗室檢查,醫生會評估患者是否適合腸鏡檢查。檢查前三天建議低渣飲食,避免食用紅色或帶籽食物。高血壓患者需調整用藥時間,糖尿病患者需咨詢醫生調整降糖方案。檢查當天需有家屬陪同并簽署知情同意書。

2、腸道清潔

檢查前一天晚上開始服用復方聚乙二醇電解質散等清腸藥物,每10-15分鐘飲用250毫升溶液直至排出清水樣便。部分患者可能需要配合使用開塞露輔助排便。清腸不徹底會影響檢查效果,必要時需追加清潔措施或改期檢查。

3、麻醉評估

根據患者情況選擇無痛腸鏡或普通腸鏡,無痛腸鏡需麻醉師評估心肺功能。常用靜脈麻醉藥物包括丙泊酚、咪達唑侖等,麻醉前需建立靜脈通路并監測生命體征。有嚴重心肺疾病、麻醉藥物過敏史者需謹慎選擇麻醉方式。

4、內鏡插入

患者取左側臥位,醫生經肛門緩慢插入電子腸鏡。通過注氣擴張腸腔并循腔進鏡,在乙狀結腸、脾曲、肝曲等生理彎曲處需配合體位改變和手法輔助。進鏡過程中可能引起腹脹、牽拉痛等不適,需與操作醫生保持溝通。

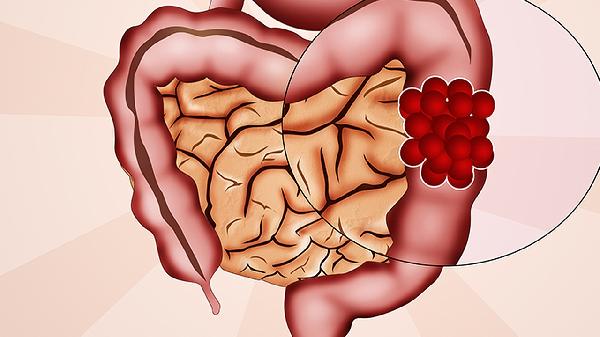

5、病灶觀察

退鏡時系統觀察各段腸黏膜,重點檢查回盲部、升結腸等腫瘤好發部位。發現息肉、潰瘍等病變時記錄位置、大小、形態特征。采用窄帶成像、染色內鏡等技術可提高早期病變檢出率,必要時進行靶向活檢。

6、組織取樣

對可疑病變進行活檢時使用一次性活檢鉗取材,較大息肉可能需分次切除。出血風險較高的病變可預先注射腎上腺素或使用止血夾。取材后標本需規范固定并標注部位,送病理檢查明確診斷。

7、退鏡觀察

緩慢退鏡時再次觀察腸黏膜,抽吸殘留氣體減輕腹脹。檢查完成后患者需在恢復區觀察,無痛腸鏡患者需完全清醒后方可離院。術后兩小時內禁食禁水,出現持續腹痛、便血等異常需及時就醫。

腸鏡檢查后24小時內避免駕駛或高空作業,飲食應從流質逐漸過渡到普食。建議增加膳食纖維攝入,保持規律排便習慣。發現息肉切除的患者需遵醫囑定期復查,有家族史或高危因素者應縮短篩查間隔。術后出現輕微腹脹、肛門不適多為正常現象,可通過適量活動促進氣體排出。長期服用抗凝藥物的患者需根據醫生指導調整用藥。