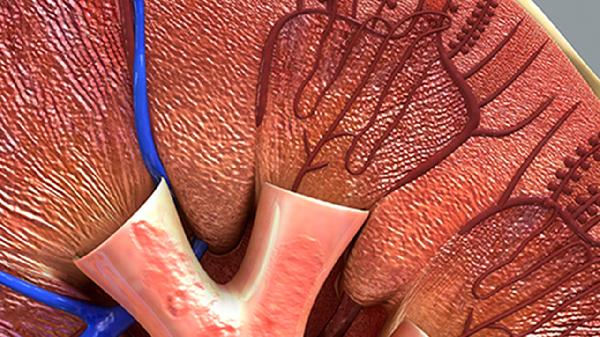

血管炎可能引發多器官損傷,嚴重時可危及生命。血管炎是血管壁炎癥性疾病,主要危害包括皮膚損害、關節疼痛、內臟器官功能障礙及神經系統異常。

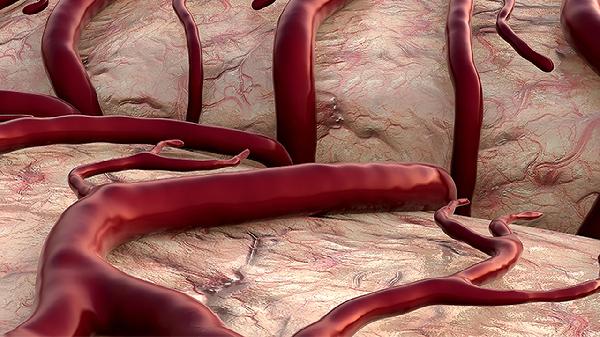

皮膚損害表現為紫癜、潰瘍或網狀青斑,多因小血管炎癥導致局部供血不足。關節疼痛常見于膝、踝等大關節,炎癥反應可能引發滑膜增生和軟骨破壞。內臟器官功能障礙涉及腎臟、肺部及消化系統,腎小球腎炎可導致蛋白尿和腎功能衰竭,肺血管炎可能引起咯血和呼吸困難,腸系膜血管炎則伴隨腹痛和便血。神經系統異常包括周圍神經病變和腦血管意外,與血管炎導致的神經缺血相關。

血管炎分為原發性和繼發性兩類。原發性血管炎如結節性多動脈炎、肉芽腫性多血管炎,發病機制與免疫復合物沉積或抗中性粒細胞胞漿抗體有關。繼發性血管炎可能由感染、腫瘤或結締組織病誘發,如乙型肝炎病毒相關性血管炎、類風濕性血管炎。實驗室檢查可見C反應蛋白升高、補體消耗,血管造影能顯示管腔狹窄或動脈瘤形成。

治療需根據血管炎類型制定方案。糖皮質激素是基礎用藥,可聯合環磷酰胺、甲氨蝶呤等免疫抑制劑。生物制劑如利妥昔單抗適用于難治性病例。血漿置換能快速清除循環抗體,適用于重癥患者。日常需避免感染、勞累等誘發因素,定期監測血常規和肝腎功能。

出現持續發熱、體重下降或臟器功能異常時需及時就醫。血管炎預后差異較大,早期規范治療可顯著改善生存質量。