大便減少可能由飲食纖維不足、水分攝入過少、腸道菌群失衡、甲狀腺功能減退、腸梗阻等原因引起。

1、飲食因素:

膳食纖維攝入不足是導致大便減少的常見原因。纖維能增加糞便體積并促進腸道蠕動,每日建議攝入25-30克。可增加全谷物、燕麥、紅薯等富含可溶性纖維的食物,以及芹菜、菠菜等富含不可溶性纖維的蔬菜。長期低纖維飲食易引發功能性便秘。

2、水分缺乏:

身體缺水會使結腸過度吸收水分,導致糞便干硬、排便次數減少。成年人每日需飲水1500-2000毫升,運動或高溫環境下需增量。觀察尿液顏色可作為簡易判斷標準,淡黃色為理想狀態。持續脫水可能誘發痔瘡或肛裂。

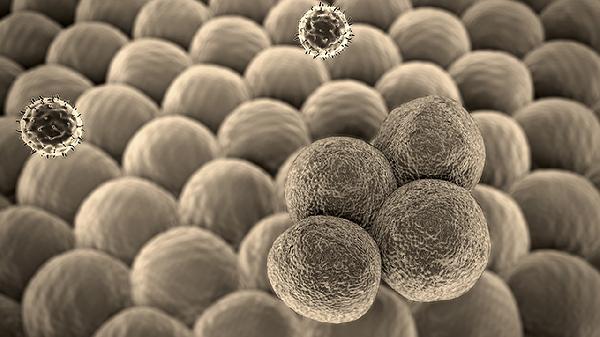

3、菌群失調:

腸道益生菌數量下降會影響食物殘渣的發酵分解,表現為排便量減少和腹脹。頻繁使用抗生素、高脂飲食會破壞菌群平衡。適當補充含雙歧桿菌、乳酸菌的發酵食品如酸奶、泡菜,有助于恢復腸道微生態。

4、甲減影響:

甲狀腺功能減退會降低基礎代謝率,減慢腸道蠕動速度,與怕冷、體重增加等癥狀并存。血液檢測TSH水平超過4.5mIU/L需考慮甲減可能。這種情況需在醫生指導下使用左甲狀腺素鈉進行替代治療。

5、機械梗阻:

腸梗阻可能導致糞便通過障礙,常伴隨腹痛、嘔吐癥狀。可能與腸粘連、腫瘤壓迫等因素有關,CT檢查可明確診斷。完全性梗阻需緊急手術處理,部分梗阻可采用胃腸減壓等保守治療。

調整飲食結構時建議采用"三增一減"原則:增加纖維、水分、益生菌攝入,減少精制碳水化合物。每日進行30分鐘快走或腹部按摩能刺激腸蠕動。若排便減少持續超過兩周,或出現便血、體重下降等警示癥狀,需及時進行腸鏡或影像學檢查排除器質性疾病。建立固定排便習慣,避免刻意抑制便意,有助于維持正常腸道功能。