掏耳朵流血可通過壓迫止血、消毒處理、抗生素軟膏涂抹、避免刺激、觀察癥狀等方式治療。掏耳朵流血通常由外力損傷、外耳道炎、鼓膜穿孔、凝血功能障礙、外耳道腫瘤等原因引起。

1、壓迫止血

立即用干凈棉球或紗布輕壓出血部位5-10分鐘。外耳道皮膚較薄且血管豐富,輕微損傷即可導致出血。壓迫時避免用力過猛或反復查看傷口,以免加重損傷。若出血量較大或持續不止,需考慮存在血管損傷可能。

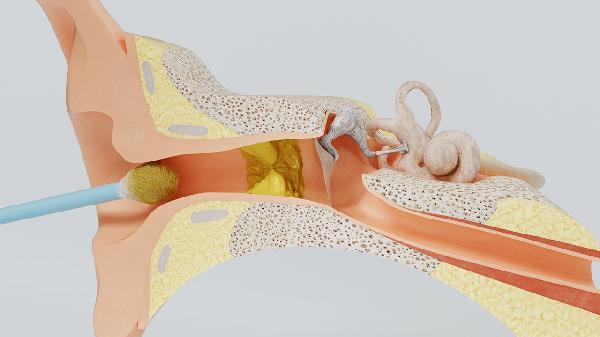

2、消毒處理

使用醫用碘伏或生理鹽水清潔外耳道。外耳道呈彎曲結構,自行清潔時易將細菌帶入深部。消毒時不可使用酒精或雙氧水等刺激性液體,避免棉簽過度深入。合并外耳道炎時可能出現局部紅腫熱痛等表現。

3、抗生素軟膏

可涂抹莫匹羅星軟膏、復方多粘菌素B軟膏或紅霉素軟膏預防感染。外耳道損傷后屏障功能破壞,金黃色葡萄球菌等致病菌易引發感染。涂抹時用棉簽薄層覆蓋創面,每日1-2次,持續3-5天。出現膿性分泌物需就醫。

4、避免刺激

治療期間禁止掏耳、游泳或佩戴耳機。外耳道需要保持干燥環境以促進上皮修復。洗頭時可用棉球堵塞耳道,避免污水流入。反復機械刺激可能導致肉芽組織增生或慢性外耳道炎。

5、觀察癥狀

密切關注聽力變化、耳悶脹感或眩暈等癥狀。嚴重損傷可能累及鼓膜或中耳結構。若出現耳鳴、耳漏或面神經麻痹等表現,需警惕顳骨骨折等深部損傷,應立即進行耳內鏡和影像學檢查。

日常應糾正掏耳習慣,耳垢具有自潔作用,過度清理反而破壞保護屏障。出現耳垢栓塞時可使用碳酸氫鈉滴耳液軟化后由醫生處理。保持耳道干燥,洗澡后可用吹風機低溫檔距耳部20厘米吹干。飲食宜清淡,避免辛辣刺激食物,適量補充維生素C和鋅促進黏膜修復。若出血伴發熱、劇烈疼痛或聽力下降,需及時至耳鼻喉科就診排除嚴重病變。