鵝口瘡通常不會直接引起發熱,但可能因繼發感染或免疫反應導致體溫升高。鵝口瘡可通過局部抗真菌治療、口腔護理、調整喂養方式等方式緩解,其發生與白色念珠菌感染、免疫力低下、口腔衛生不良等因素相關。

1、真菌感染:

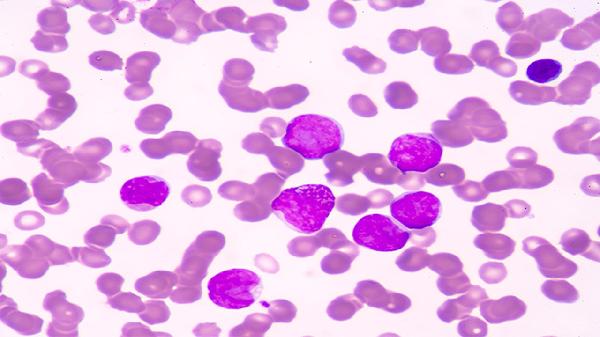

鵝口瘡由白色念珠菌過度增殖引起,口腔黏膜出現乳白色斑塊。真菌本身不直接致熱,但若合并細菌感染可能誘發低熱。局部使用制霉菌素混懸液、克霉唑口腔藥膜可抑制真菌,哺乳前后用碳酸氫鈉溶液清潔口腔。

2、免疫反應:

嬰幼兒免疫系統未成熟,真菌代謝產物可能激活免疫應答。表現為煩躁拒食伴體溫波動,通常不超過38℃。加強母乳喂養提升免疫力,避免濫用抗生素破壞菌群平衡。

3、繼發感染:

口腔潰瘍面可能繼發鏈球菌或葡萄球菌感染。出現持續高熱需排查中耳炎、肺炎等并發癥。血常規檢查可鑒別細菌感染,必要時聯用阿莫西林克拉維酸鉀。

4、喂養不當:

奶瓶消毒不徹底或含糖飲品喂養會促進真菌繁殖。建議煮沸消毒喂養器具,哺乳后喂少量溫水沖洗口腔。乳母需同步治療乳頭真菌感染,避免交叉傳染。

5、營養缺乏:

維生素B族或鐵缺乏會加重黏膜損傷。表現為反復口腔病變伴生長遲緩,需檢測血清鐵蛋白。輔食添加蛋黃、肝泥等富鐵食物,必要時補充維生素B2制劑。

保持每日口腔清潔護理,哺乳期母親需同步檢查治療。選擇硅膠奶嘴減少黏膜摩擦,避免過硬輔食刺激創面。體溫超過38.5℃或進食困難時需兒科就診,排除皰疹性咽峽炎等發熱性疾病。適當補充益生菌調節腸道菌群,有助于縮短病程。