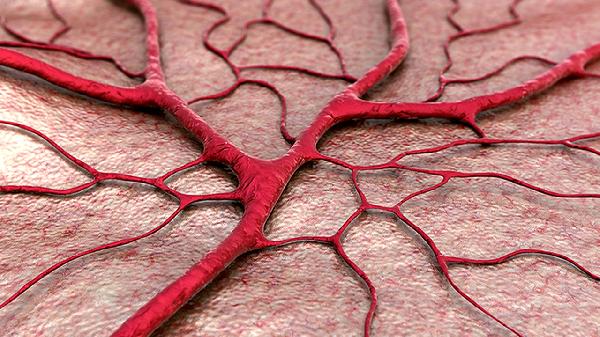

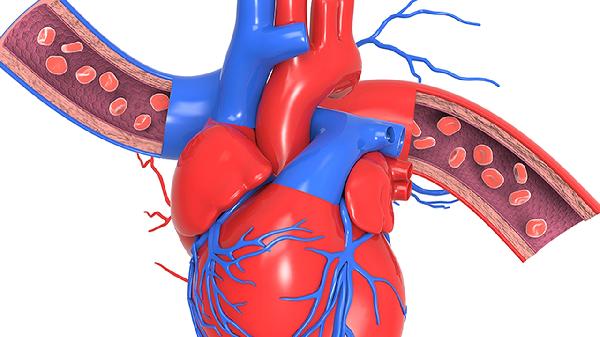

血管炎可能由感染、免疫異常、藥物反應、遺傳因素、腫瘤等原因引起,可通過藥物治療、手術治療、免疫調節、對癥支持、生活方式調整等方式干預。

1、感染

細菌或病毒感染可能誘發血管壁炎癥反應,常見表現為發熱、乏力、皮膚紫癜。需進行血培養等檢查明確病原體,針對感染類型選用抗生素或抗病毒藥物,同時配合臥床休息與營養支持。

2、免疫異常

自身免疫性疾病如類風濕關節炎可能導致血管炎,典型癥狀包括關節腫痛、雷諾現象。治療需使用免疫抑制劑控制原發病,定期監測肝腎功能,避免接觸過敏原。

3、藥物反應

青霉素等藥物可能引發超敏性血管炎,表現為蕁麻疹樣皮疹。應立即停用可疑藥物,使用抗組胺藥緩解癥狀,嚴重時需短期應用糖皮質激素。

4、遺傳因素

部分血管炎存在家族聚集傾向,如結節性多動脈炎。建議有家族史者定期篩查炎癥指標,避免吸煙等危險因素,出現不明原因發熱需及時就診。

5、腫瘤

淋巴瘤等惡性腫瘤可能伴發血管炎,特征為體重驟降、夜間盜汗。需通過病理活檢明確診斷,治療以腫瘤根治為主,血管炎癥狀隨腫瘤控制可緩解。

血管炎患者應保持低鹽低脂飲食,適量補充維生素D和鈣質。避免劇烈運動防止血管破裂出血,冬季注意肢體保暖。定期復查血沉、C反應蛋白等炎癥指標,記錄皮膚病變變化情況。出現新發頭痛、視力變化等中樞神經系統癥狀需立即就醫。