骨囊腫可通過石膏固定、穿刺抽液、藥物注射、功能鍛煉、定期復查等方式保守治療。骨囊腫通常由創傷、骨發育異常、局部血液循環障礙、骨代謝紊亂、遺傳等因素引起。

1、石膏固定:

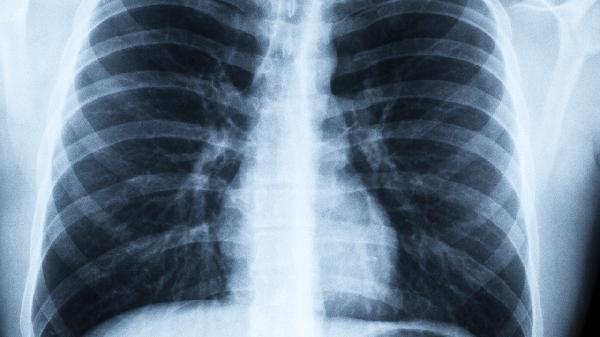

對于承重骨部位的單純性骨囊腫,采用石膏或支具外固定可減少病理性骨折風險。固定期間需每4-6周拍攝X線片監測囊腫變化,兒童患者固定時間通常不超過3個月。該方法適用于囊腫體積較小且未合并骨折的病例。

2、穿刺抽液:

在超聲引導下穿刺抽取囊液能降低骨內壓力,抽液后囊腔可注入甲潑尼龍、地塞米松等糖皮質激素促進愈合。該操作需嚴格無菌,術后3天內避免劇烈運動,有效率約為60-70%。反復穿刺可能增加感染風險。

3、藥物注射:

囊內注射自體骨髓、富血小板血漿等生物制劑可刺激成骨。注射后需配合鈣劑碳酸鈣、乳酸鈣和維生素D骨化三醇、阿法骨化醇補充,促進新骨形成。藥物治療周期通常持續6-12個月。

4、功能鍛煉:

非承重骨囊腫在疼痛緩解后,應逐步進行等長收縮訓練、關節活動度練習。上肢囊腫可做握力球訓練,下肢囊腫建議游泳或騎自行車,強度以不引起疼痛為度。鍛煉需持續至影像學顯示囊腔縮小50%以上。

5、定期復查:

每3個月需進行X線或MRI檢查評估囊腫變化,重點關注囊壁是否增厚、有無新發骨折線。兒童患者應監測患肢長度差異,青春期患者需觀察囊腫是否隨骨骼成熟而自愈。復查異常時需考慮手術干預。

保守治療期間應保證每日500ml牛奶或等效鈣攝入,避免跳躍、奔跑等高沖擊運動。疼痛明顯時可短期使用塞來昔布、洛索洛芬鈉等非甾體抗炎藥。若18個月內囊腫無縮小或出現病理性骨折,需行刮除植骨術或髓內釘固定術。定期監測堿性磷酸酶等骨代謝指標,青少年患者建議每年測量骨密度。