新生兒發紺是指新生兒皮膚、黏膜呈現青紫色,主要由血液中還原血紅蛋白增多或存在異常血紅蛋白衍生物導致,常見于口唇、甲床等末梢部位。發紺可能由生理性因素或病理性因素引起,需結合呼吸、心率等生命體征綜合判斷。

1、生理性因素

新生兒出生后短暫出現的輕度發紺多為生理現象,可能與分娩過程中產道擠壓導致局部血液循環暫時不暢有關。早產兒因肺部發育不完善可能出現暫時性血氧飽和度偏低,表現為手足發紺。環境溫度過低時,新生兒末梢血管收縮也可能引發局部發紺。這類情況通常在保暖或適應外界環境后自行緩解,無須特殊處理。

2、呼吸系統疾病

新生兒肺炎、呼吸窘迫綜合征等肺部疾病可能導致肺泡通氣不足,使血液中還原血紅蛋白濃度升高。這類患兒除發紺外,常伴有呼吸急促、鼻翼扇動、三凹征等癥狀。需通過胸片、血氣分析等檢查明確診斷,治療包括氧療、呼吸道管理,必要時使用抗生素如注射用頭孢曲松鈉、阿莫西林克拉維酸鉀等。

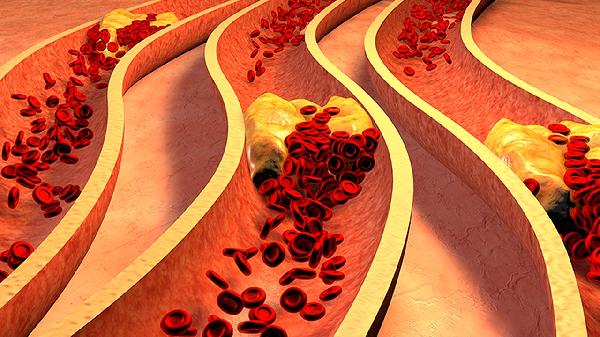

3、心臟結構異常

法洛四聯癥、大動脈轉位等先天性心臟病可導致動靜脈血混合,引發中心性發紺。心臟聽診可聞及特征性雜音,超聲心動圖能明確診斷。嚴重者需使用前列腺素E1維持動脈導管開放,最終需外科手術矯正,如根治性矯治術、姑息性分流術等。

4、血液系統異常

異常血紅蛋白病如高鐵血紅蛋白血癥時,血紅蛋白攜氧能力下降可表現為全身性發紺。患兒皮膚呈藍灰色,吸氧后癥狀不改善。需通過血紅蛋白電泳、基因檢測確診,治療可選用亞甲藍注射液、維生素C等藥物。

5、中樞神經系統疾病

新生兒缺氧缺血性腦病、顱內出血等可能抑制呼吸中樞,導致通氣不足引發發紺。這類情況多伴有意識障礙、肌張力異常等神經系統癥狀。需頭部影像學檢查明確,治療包括亞低溫治療、控制驚厥使用苯巴比妥鈉等。

新生兒發紺需密切監測血氧飽和度、心率等指標,保持適宜環境溫度,避免包裹過緊影響呼吸。母乳喂養時注意觀察吸吮力度與呼吸協調性。任何持續性或進行性加重的發紺均需立即就醫,尤其伴隨呼吸困難、意識改變時提示病情危重。家長應學會識別危險信號,避免擅自使用民間偏方,所有治療需在新生兒科醫師指導下進行。