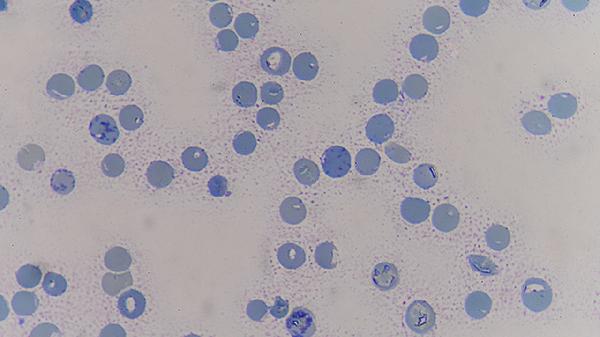

腸化并非早期癌癥,可能由慢性炎癥刺激、幽門螺桿菌感染、膽汁反流、長期高鹽飲食、遺傳易感性等因素引起,可通過胃鏡監測、藥物抑酸、根除幽門螺桿菌、飲食調整、手術切除等方式干預。

1、慢性炎癥:

長期胃黏膜炎癥刺激會導致腸上皮化生,常見于慢性萎縮性胃炎患者。這類患者需定期進行胃鏡檢查,日常避免攝入辛辣刺激性食物,減少濃茶咖啡攝入。

2、幽門螺桿菌:

幽門螺桿菌感染與腸化發生密切相關,可能引發胃黏膜反復損傷。根除治療需采用質子泵抑制劑聯合克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑等抗生素,治療后需復查呼氣試驗。

3、膽汁反流:

十二指腸內容物反流至胃部會破壞胃黏膜屏障,可能與膽囊切除術后或胃腸動力異常有關。患者常伴有燒心、口苦癥狀,建議睡前3小時禁食并使用促胃腸動力藥。

4、飲食因素:

長期攝入腌制食品、高溫燙食等會損傷胃黏膜防御機制。每日食鹽量應控制在6克以下,多食用新鮮果蔬如西蘭花、卷心菜等富含維生素的十字花科蔬菜。

5、遺傳易感性:

有胃癌家族史人群腸化風險增加2-3倍,可能與CDH1基因突變相關。這類人群建議40歲前開始胃鏡篩查,發現重度異型增生時可考慮內鏡下黏膜剝離術。

腸化患者需建立規律飲食習慣,每日分5-6次少量進食,選擇清蒸魚、山藥粥等易消化食物。每周進行3次有氧運動如快走、游泳,避免穿緊身衣增加腹壓。出現持續上腹痛、體重下降等癥狀時應及時復查胃鏡,重度腸化伴異型增生者需每6個月隨訪監測。