放射性腸炎多數情況下可以治愈。放射性腸炎是盆腔或腹部放射治療后常見的并發癥,其治愈可能性與損傷程度、治療時機及個體差異密切相關。

急性放射性腸炎通常在放療結束后2-3周內自行緩解,主要表現為腹瀉、腹痛和里急后重感。保持低渣飲食、補充水分和電解質有助于癥狀改善。蒙脫石散等腸黏膜保護劑可減輕腸道刺激癥狀。

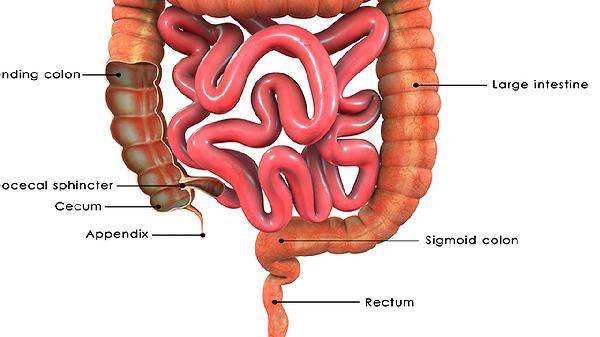

慢性放射性腸炎可能需要更長時間恢復,通常與腸道纖維化、血管損傷有關。柳氮磺吡啶等抗炎藥物可控制腸道炎癥反應,谷氨酰胺制劑能促進腸黏膜修復。嚴重狹窄或穿孔病例需考慮腸段切除手術,但需評估手術風險與獲益。

營養支持是重要治療環節。中鏈脂肪酸配方營養粉易被受損腸道吸收,維生素B12和鐵劑可糾正吸收不良導致的貧血。漸進式增加膳食纖維攝入有助于改善腸道功能。

放射性腸炎治愈后仍需長期隨訪。定期腸鏡檢查可監測黏膜愈合情況,血清白蛋白和前白蛋白水平能反映營養狀態。盆腔放療史患者應警惕遲發性腸梗阻或腸瘺發生。

癥狀持續超過3個月或出現體重驟降、便血等情況時,建議至消化科和放療科聯合門診評估。部分嚴重病例可能遺留慢性腹痛或排便習慣改變,但通過規范治療多數患者可獲得良好生活質量。