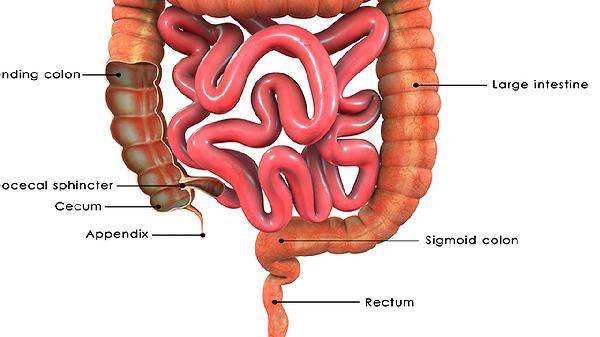

直腸糜爛是指直腸黏膜表層出現炎癥性破損或潰瘍性病變,可能由感染、炎癥性腸病、物理損傷等因素引起。直腸糜爛主要表現為排便疼痛、便血、里急后重等癥狀,需通過腸鏡及病理檢查確診。

1. 感染因素

細菌或病毒感染可能引發直腸黏膜炎癥反應,如沙門氏菌、志賀氏菌等腸道病原體感染。這類情況需針對病原體使用抗生素或抗病毒藥物,如諾氟沙星、阿昔洛韋等。同時需保持肛周清潔,避免繼發感染。

2. 炎癥性腸病

潰瘍性結腸炎或克羅恩病等慢性炎癥性疾病常累及直腸黏膜,導致糜爛反復發作。治療需使用氨基水楊酸制劑如柳氮磺吡啶,或免疫抑制劑如硫唑嘌呤。長期管理需定期監測腸鏡變化。

3. 物理損傷

直腸異物、過度用力排便或醫源性操作可能造成機械性黏膜損傷。輕度損傷可通過高纖維飲食軟化糞便,局部使用康復新液促進修復。嚴重撕裂需外科縫合處理。

4. 放射性損傷

盆腔放療后可能發生放射性直腸炎,表現為黏膜充血糜爛。治療以保護黏膜為主,可使用蒙脫石散灌腸,配合表皮生長因子凝膠局部涂抹。需嚴格控制放射劑量避免遠期纖維化。

5. 缺血性病變

動脈硬化或低血壓可能導致直腸黏膜供血不足,引發缺血性糜爛。需改善循環功能,使用擴血管藥物如前列地爾,重癥需血管介入治療。合并糖尿病患者需嚴格控制血糖。

直腸糜爛患者日常需保持低渣高蛋白飲食,避免辛辣刺激食物加重黏膜損傷。建議每日溫水坐浴促進局部血液循環,排便后使用柔軟無酒精濕巾清潔。定期復查腸鏡評估黏膜修復情況,若出現持續便血、消瘦等預警癥狀需及時就醫。注意調節情緒壓力,保證充足睡眠有助于免疫功能恢復。