經常腹瀉可能由飲食不當、腸道感染、腸易激綜合征、乳糖不耐受、炎癥性腸病等原因引起。腹瀉表現為排便次數增多、糞便稀薄或水樣,可能伴隨腹痛、腹脹等癥狀。

食用生冷、辛辣、油膩或變質食物可能刺激胃腸黏膜,導致消化功能紊亂。過量攝入高纖維食物或酒精也可能加速腸道蠕動。調整飲食結構,避免刺激性食物,選擇易消化的米粥、面條等有助于緩解癥狀。

細菌性痢疾或病毒性腸炎等感染可能破壞腸道菌群平衡。常見病原體包括沙門氏菌、輪狀病毒等,多通過污染食物傳播。感染性腹瀉常伴隨發熱、惡心,需進行糞便檢測確診,可遵醫囑使用蒙脫石散、諾氟沙星等藥物。

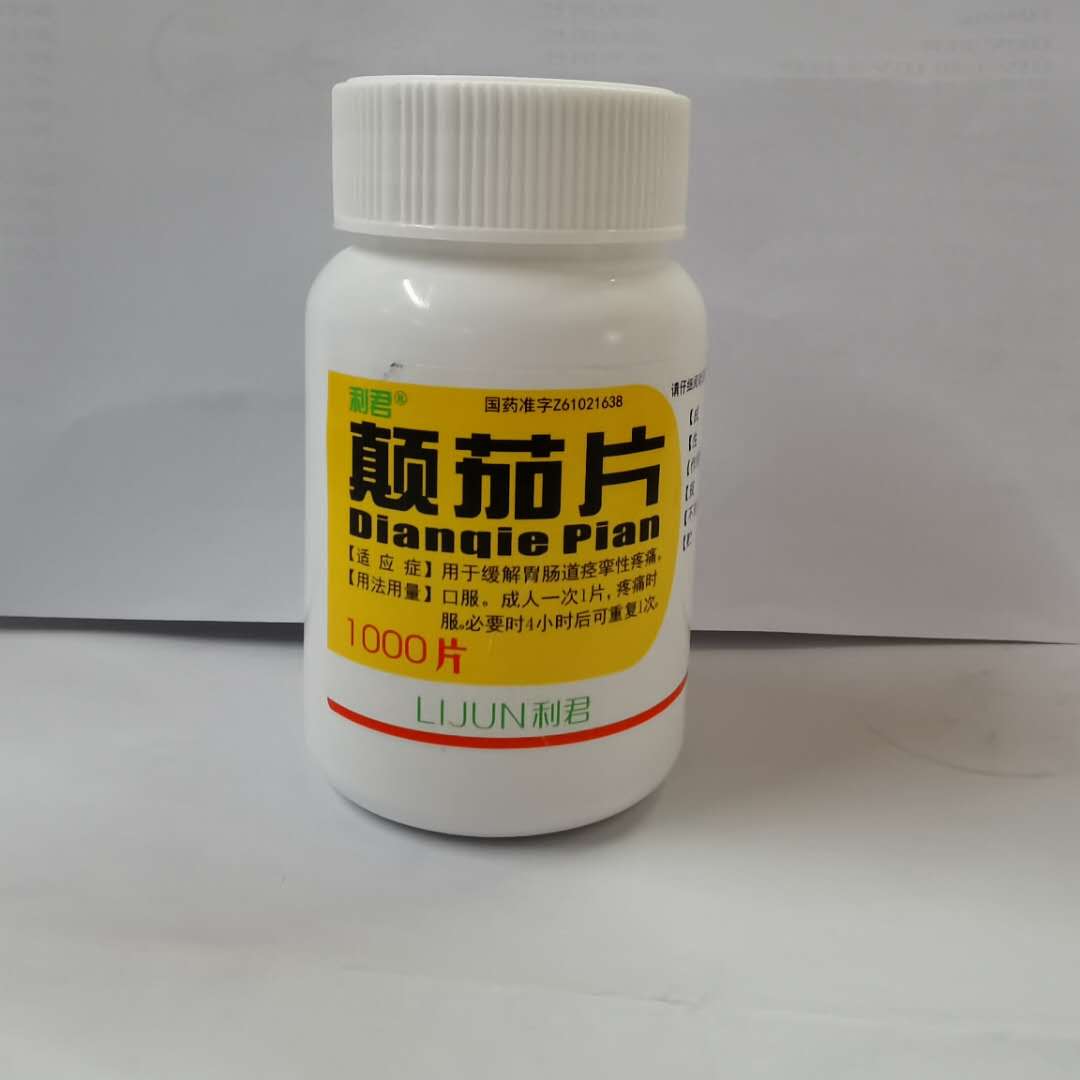

腸道功能紊亂可能導致排便習慣改變,腹瀉型患者表現為腹痛后急迫排便。精神壓力、睡眠不足可能誘發癥狀發作。建議記錄飲食日志,避免產氣食物,必要時使用匹維溴銨、曲美布汀等調節腸道動力藥物。

先天性或繼發性乳糖酶缺乏會導致乳糖消化障礙,未分解的乳糖在腸道發酵產生氣體和酸性物質。表現為飲奶后腹脹、水樣瀉,可通過氫呼氣試驗確診。選擇無乳糖制品或補充乳糖酶制劑可改善癥狀。

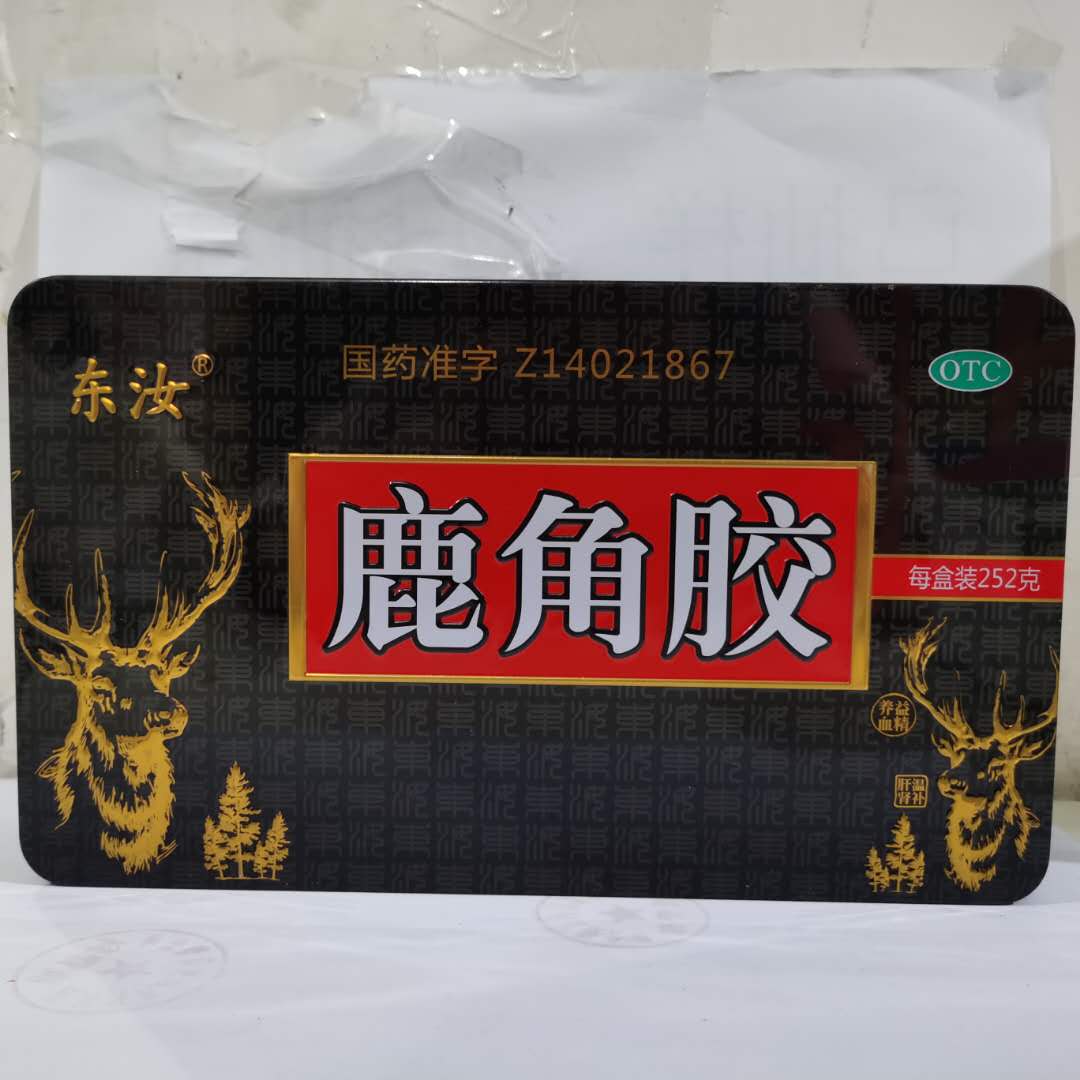

克羅恩病或潰瘍性結腸炎等慢性炎癥可能損傷腸黏膜屏障功能。除腹瀉外可能出現血便、體重下降,需通過腸鏡和病理檢查確診。治療需遵醫囑使用美沙拉嗪、糖皮質激素等控制炎癥反應。

長期腹瀉患者需保持充足水分攝入,可飲用淡鹽水或口服補液鹽預防脫水。日常飲食宜少量多餐,避免高脂高糖食物,適當補充益生菌調節菌群。若腹瀉持續超過兩周、伴隨發熱或便血,應及時進行糞便常規、腸鏡等檢查明確病因。注意餐具消毒和手部衛生,減少腸道感染風險。