脾虛是中醫常見證候,主要表現為消化功能減退與氣血生化不足。脾虛的癥狀主要有食欲不振、大便溏稀、肢體倦怠、面色萎黃、舌淡苔白等。脾虛可通過飲食調理、中藥調理、針灸治療、運動療法、情志調節等方式改善。

飲食調理是改善脾虛的基礎。脾虛患者應選擇易消化、溫補性質的食物,如山藥、紅棗、小米等。避免生冷、油膩、辛辣食物,減少脾胃負擔。規律進食,少量多餐有助于脾胃功能恢復。

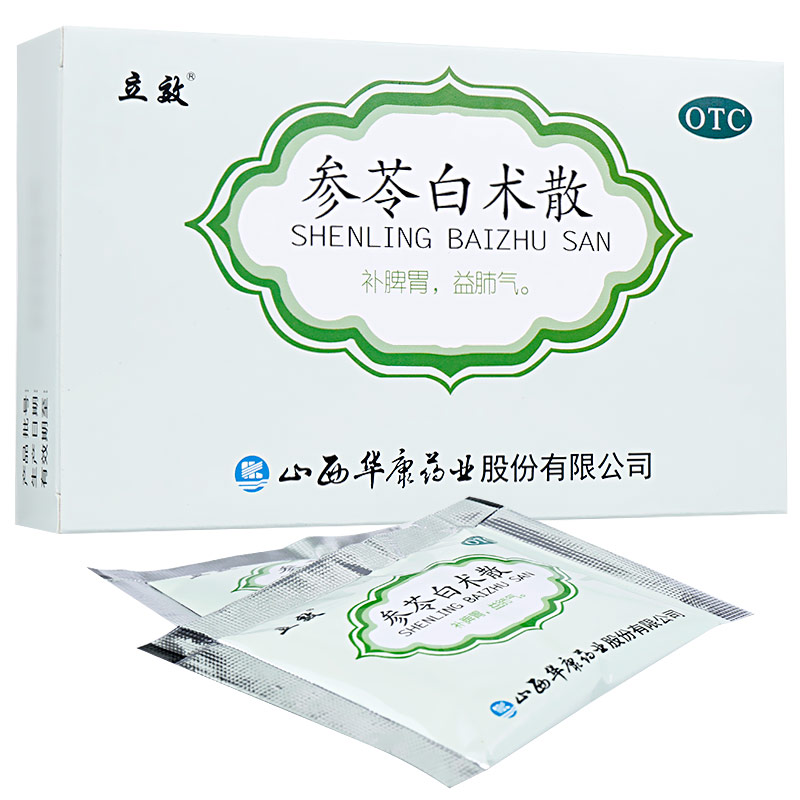

中藥調理需在中醫師指導下進行。常用方劑包括四君子湯、參苓白術散、補中益氣湯等。這些方劑具有健脾益氣、和胃化濕的功效。中藥調理需根據個體體質差異辨證施治,不可自行用藥。

針灸治療通過刺激特定穴位調節脾胃功能。常用穴位包括足三里、中脘、脾俞等。針灸能促進氣血運行,增強脾胃運化功能。針灸治療需由專業醫師操作,一般10-15次為一個療程。

適度運動有助于改善脾虛癥狀。推薦八段錦、太極拳等溫和運動,避免劇烈運動耗傷正氣。每天堅持30分鐘左右的運動,能促進氣血運行,增強脾胃功能。

情志調節對脾虛康復很重要。長期焦慮、思慮過度會損傷脾胃。保持心情愉悅,避免過度思慮,保證充足睡眠,有助于脾胃功能恢復。必要時可尋求專業心理疏導。

脾虛癥狀持續不緩解或加重時,建議及時就醫。嚴重脾虛可能導致營養不良、貧血等并發癥,需在醫生指導下進行系統治療。中醫辨證施治結合現代醫學檢查能更準確判斷病情。