血虛與陰虛是中醫兩種不同的證型,主要區別在于血虛以血液不足為主,陰虛以陰液虧虛為主。血虛主要表現為面色蒼白、頭暈眼花、心悸失眠等,陰虛則多見潮熱盜汗、五心煩熱、口干咽燥等。兩者可能由過度勞累、久病體虛、飲食不節、情志失調、先天不足等因素引起。

1、血虛證特點

血虛證的核心是血液濡養功能下降。常見面色無華或萎黃,唇甲色淡,頭暈目眩伴隨視物模糊,女性月經量少色淡或經期延遲。手足發麻、肌肉顫動與血不榮筋有關,心悸失眠因血不養心所致。長期慢性失血、脾胃虛弱導致生化不足是主要病機,部分患者存在肝血虛證候,可見肢體拘急或夜盲。調理需注重補血兼顧健脾,嚴重者需配合養血安神。

2、陰虛證特點

陰虛證的本質是陰不制陽產生的虛熱。典型表現為午后潮熱或骨蒸發熱,夜間盜汗浸濕衣被,兩顴部呈現嬌嫩紅色。口干舌燥伴舌紅少津,嚴重者舌面出現裂紋,小便短黃大便干結。五心煩熱指手足心發熱與心胸煩悶并存,部分患者出現耳鳴如蟬。久病耗陰、房勞過度或熱病傷陰是常見誘因,需滋陰與清熱并舉,心肝腎陰虛各有側重。

3、癥狀差異

血虛的寒象更明顯,多見畏寒肢冷與不耐勞累,癥狀多呈持續性。陰虛的熱象更突出,發熱盜汗具有時段性,癥狀常在夜間加重。血虛者脈象細弱或芤,舌質淡白苔薄;陰虛者脈象細數,舌紅少苔甚至無苔。血虛累及心神以健忘多夢為主,陰虛擾動心神則表現為煩躁易怒。兩者均可出現疲乏,但血虛者休息后緩解有限,陰虛者夜間亢奮白天萎靡。

4、病理機制

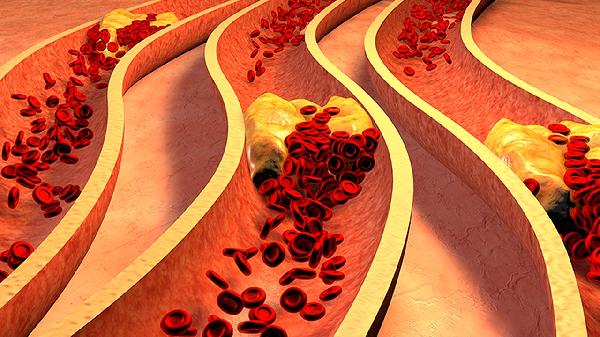

血虛多與心肝脾三臟相關,心主血、肝藏血、脾統血功能失調是基礎。陰虛常涉及肺胃肝腎,尤其腎陰為諸陰之本。血虛的病理產物以血燥生風多見,可見皮膚干燥脫屑。陰虛易生虛火,可能引發咯血衄血等出血傾向。從現代醫學看,血虛類似慢性貧血或營養不良,陰虛更接近自主神經紊亂或內分泌失調狀態。

5、調理原則

血虛調理以補血和營為主,常用當歸、熟地黃等藥物,配合阿膠等血肉有情之品,食療側重動物肝臟、紅棗等。陰虛調理強調滋陰降火,多用生地黃、麥冬等,經典方劑如六味地黃丸,飲食宜選銀耳、百合等潤燥之物。兩者均需避免辛辣溫燥食物,但血虛可適當溫補,陰虛須禁忌溫熱助陽之品。長期癥狀無改善需考慮是否存在氣血兩虛或陰陽兩虛的復雜證候。

血虛證與陰虛證患者均需保持規律作息,避免熬夜耗傷精血。飲食宜細嚼慢咽以助吸收,血虛者可適當增加紅肉、動物血制品攝入,陰虛者需多補充水分與滋陰食材。適度進行八段錦等柔緩運動,忌劇烈運動加重虛損。情緒管理方面,血虛者需減少思慮過度,陰虛者要控制急躁易怒。癥狀持續或加重時建議至中醫科進行體質辨識,避免自行長期服用滋補藥物造成臟腑功能失衡。