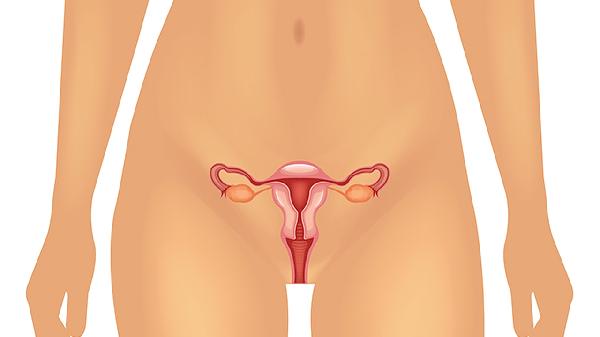

排卵期出血可能由激素波動、子宮內膜敏感、黃體功能不足、生殖系統炎癥、子宮內膜息肉等原因引起。排卵期出血通常表現為少量陰道出血,持續時間較短,多數情況下無須特殊治療。

1、激素波動

排卵期雌激素水平短暫下降可能導致子宮內膜部分脫落,引起少量出血。這種情況屬于生理性變化,通常出血量少且無伴隨癥狀。保持規律作息有助于維持激素穩定,避免過度勞累或情緒波動。

2、子宮內膜敏感

部分女性子宮內膜對激素變化較為敏感,即使輕微激素波動也可能引發出血。這類情況常見于青春期或圍絕經期女性,可能與子宮內膜受體敏感性改變有關。適當補充維生素E可能有助于改善內膜狀態。

3、黃體功能不足

黃體生成不足會導致孕酮分泌減少,使子宮內膜無法維持穩定狀態。這種情況可能伴隨月經周期縮短或經前點滴出血,通過基礎體溫監測可初步判斷。醫生可能建議使用黃體酮膠囊等藥物進行調理。

4、生殖系統炎癥

宮頸炎或子宮內膜炎等炎癥疾病可能加重排卵期出血癥狀。這類情況常伴有異常分泌物或接觸性出血,需通過婦科檢查確診。治療可選用抗宮炎片等藥物,同時需避免性生活刺激。

5、子宮內膜息肉

子宮內膜息肉在激素變化時更易引發出血,可能造成經間期出血量增多。超聲檢查可明確診斷,宮腔鏡下息肉切除是常用治療方法。術后需定期復查以防復發,必要時可配合短效避孕藥調節周期。

出現排卵期出血時建議記錄出血時間和特征,避免劇烈運動及辛辣飲食。若出血持續超過三天或伴隨腹痛發熱等癥狀,應及時就診排除病理性因素。日常可增加豆制品等植物雌激素攝入,維持適度運動促進盆腔血液循環,但需注意出血期間暫停盆浴和游泳等可能增加感染風險的活動。