氣虛多汗可通過飲食調理、中藥調理、運動調理、起居調理、穴位按摩等方式改善。氣虛多汗多由先天不足、久病體虛、過度勞累、飲食失調、情志不暢等因素引起。

1、飲食調理

氣虛多汗者宜選擇補氣健脾的食物,如山藥、蓮子、芡實、大棗、粳米等。山藥可補脾肺腎之氣,蓮子能健脾止瀉,芡實有益腎固精之效。日常可煮山藥粥、蓮子羹等食療方,避免生冷油膩食物損傷脾胃。黃芪燉雞、人參烏雞湯等藥膳也可酌情食用,但需注意體質辨證。

2、中藥調理

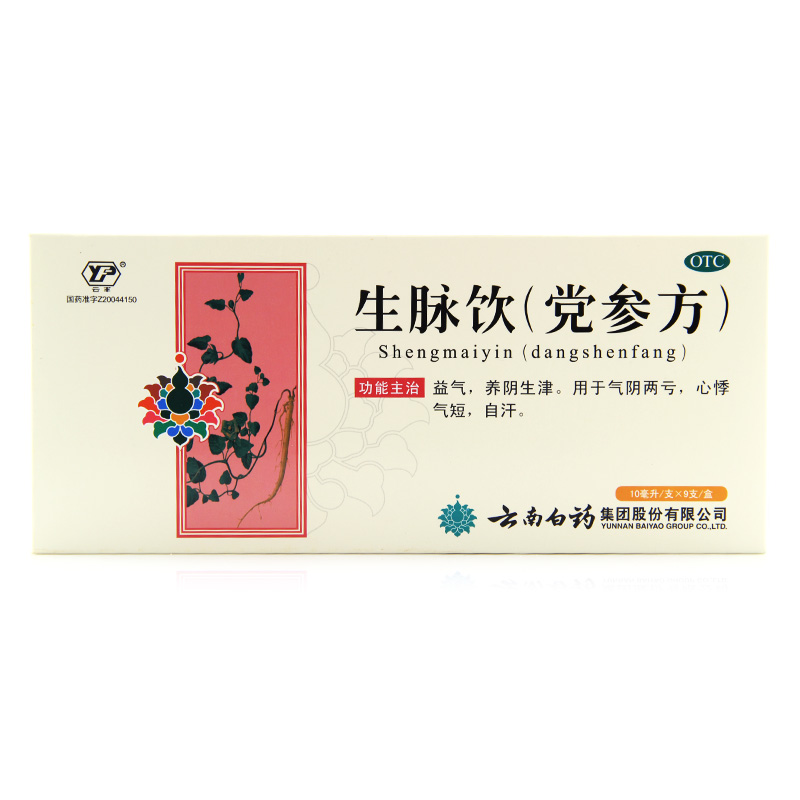

玉屏風散由黃芪、白術、防風組成,具有益氣固表止汗功效。生脈飲含人參、麥冬、五味子,能益氣生津斂汗。補中益氣湯適用于脾胃氣虛型多汗,歸脾湯對心脾兩虛者有效。使用中藥需經中醫師辨證,避免自行用藥。中成藥如虛汗停顆粒、黃芪精口服液也可輔助調理。

3、運動調理

推薦八段錦、太極拳等柔緩運動,通過調息養氣改善體質。八段錦中"兩手托天理三焦"可升提陽氣,"調理脾胃須單舉"能健運中焦。每日晨起練習30分鐘為宜,避免劇烈運動耗氣。散步、瑜伽等低強度運動同樣適用,運動后及時擦干汗液防止著涼。

4、起居調理

保證充足睡眠,避免熬夜耗傷元氣。夏季空調溫度不宜過低,出汗后及時更換衣物。選擇棉麻材質透氣衣物,減少 synthetic纖維制品。午后可適當午休30分鐘,居住環境保持通風干燥。情志方面需避免過度思慮,可通過冥想、音樂等方式舒緩壓力。

5、穴位按摩

足三里穴位于外膝眼下3寸,每日按壓100次能健脾益氣。氣海穴在臍下1.5寸,艾灸該穴可溫陽固表。合谷穴配復溜穴有固表止汗之效,每穴按壓3分鐘。睡前按摩涌泉穴能引火歸元,配合熱水泡腳效果更佳。穴位調理需長期堅持,急性大汗時可按壓陰郄穴應急。

氣虛多汗者日常應養成規律作息,避免過度勞累和情緒波動。飲食注意細嚼慢咽,少食多餐減輕脾胃負擔。適度曬太陽有助于陽氣升發,但需避開正午強光。冬季可佩戴艾草香囊溫通經絡,夏季出汗后及時補充淡鹽水。若伴隨心慌氣短等嚴重癥狀,建議盡早就醫排除甲亢等器質性疾病。調理期間可記錄汗出情況,便于醫生評估療效。